日本人ほど魚好きな国民はいないとよく言われる。しかしながら、結果的にこれだけ魚資源を大切にしていない国民も少ないのではないか。

水産業の未来は?

人気の記事

もっと見る

閉じる

タグから探す

2015.12.25

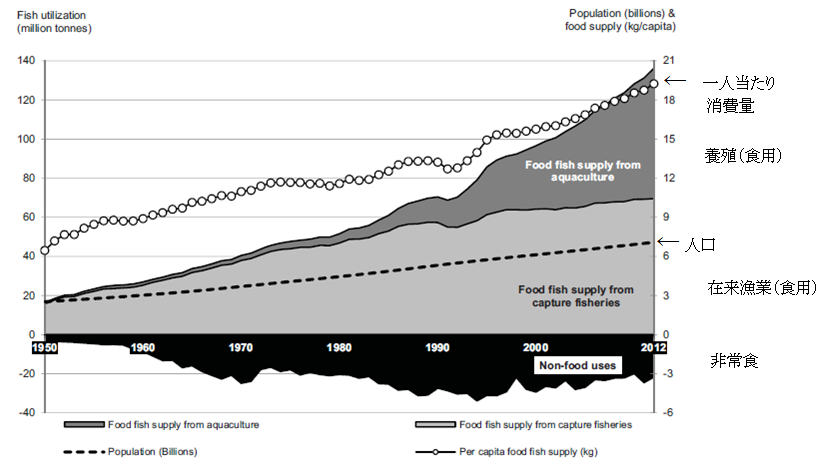

■世界の水産物需給の動向

海外における和食ブームや健康志向なども一因として、世界の魚需要は急増している。これに対して、在来型の漁業による漁獲高が急激に増えるわけではない。大量の漁獲を行う外洋型の漁業には資金もいるし、技術蓄積もいる。何より、水産資源自体が有限であるからだ。陸生動物と異なり、一匹が何万もの卵を産む(マンボウは3億個と言われている)魚類の場合は、資源量の変動が激しく、しかもその予測も困難を極める。しかしながら、過去に乱獲が行われた北大西洋漁場などでは、タラ資源が確実に減少し、現在回復に向けた努力が行われている。これを埋める形で増えているのが、養殖漁業である。現在、世界の水産物生産量の半分を養殖が占めている。

出所:” FAO Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics” UN FAO

■養殖漁業の拡大と限界

昨年、近畿大学が民間企業と組んで、マグロの完全養殖の商用化に取り組んだことが大きなニュースになった。もう一つ日本人が愛するウナギについては、実験室レベルでの完全養殖が成功したところであるが、今後の実用化にはまだまだ時間がかかると見られている。

国際的には、ノルウェーなどでのサケ養殖が有名である。ノルウェー・サーモンは日本ではクリーンなイメージがあるが、これまで養殖場周辺の環境汚染問題やPCB蓄積などの問題で、環境保護団体などから強力な攻撃を受けている。こうした状況を受けて、環境負荷の少ない養殖への転換への取り組みが進められているが、養殖すれば資源は無限というわけではないことがおわかりいただけるだろう。

国際的には、ノルウェーなどでのサケ養殖が有名である。ノルウェー・サーモンは日本ではクリーンなイメージがあるが、これまで養殖場周辺の環境汚染問題やPCB蓄積などの問題で、環境保護団体などから強力な攻撃を受けている。こうした状況を受けて、環境負荷の少ない養殖への転換への取り組みが進められているが、養殖すれば資源は無限というわけではないことがおわかりいただけるだろう。

■天然水産資源保護に向けた対策が急務

日本の養殖もかつては奇形ハマチの問題や水質汚濁の問題などで、大きな問題となったことがあるが、現在は自然と共存した養殖が進んでいるように見える。それでは、日本の漁業のどこが資源を大事にしていないのであろう。

秋田県のハタハタ漁業者が平成4年から3年間、自主的に禁漁を行った。過去1万トン以上あったハタハタの漁獲高が、前年の平成3年に70トンまで落ち込んだための漁業者の決断である。その後ハタハタ資源は2,000トンレベルまで回復し、青森県、秋田県、山形県、新潟県の関係4県により「北部日本海海域ハタハタ資源管理協定」も締結された。

しかしながら、これは貴重な例外と言える。かつて北海道の沿岸を埋め尽くし100万トン近かったニシンの漁獲量は1900年代に入り減少を続け、今では数千トンのオーダーとなっている。(「魚はどこに消えた?」ウェッジ、片野歩著)

マルハニチロ水産の片野歩氏の同著では、同じくニシンが消えたノルウェーの漁獲枠を重視する漁業への転換が詳しく紹介されている。ノルウェーをはじめとする海外諸国では、資源保護のための漁獲枠(TAC)が設定されるとともに、その漁獲枠は総量だけが決められるオリンピック方式(皆が自分の取り分を増やそうと競争する)ではなく、個別の漁業者、漁船ごとに漁獲量が割り振られる個別割当制度(IQもしくは割り当てが譲渡可能なものがITQ)が採用されている。漁業者は、自分の枠を有効に生かすため、価格が高い大型の経年魚を選別的に漁獲し、小型魚はとらないため資源が保全される。こうしてノルウェーでは資源量の回復が進んでいる。

先日、東京で開催された日経エコロジー主催「魚から考える日本の挑戦」シンポジウムでは、マグロの自主的禁漁を行い資源回復に努める壱岐のマグロ漁業者の取り組みが紹介されていた。昨年2カ月間の禁漁でも今年の回帰には良い影響が出ているとのことである。それに対して国でも今年からメジマグロ(マグロの稚魚)の漁獲規制に取り組むことになったが、決定された今年の漁獲枠4,007トンは近年の漁獲実績を上回る値であり、どこまで効果があるのか疑問の声も上がっている。この漁獲枠は「中西部太平洋マグロ類委員会(WCPFC)」の各国協議に基づき設定されたものだが、外洋漁業の場合はこうした関係国間の協調も重要となる。

欧州では、衛星通信により漁船の居場所が把握できるVSMの普及も進んでいる。これは漁船の操業位置を明らかにし、操業違反をなくすものであるが、同時に事故時などには漁船の探索にも役に立つ。日本ではこれに対して自分の漁場がわかってしまうとの反発もあるという。漁師が、腕を競って捕れるだけの魚を捕るという意識から自ら転換するのは相当に難しいことであろう。水産にかかわる全ての関係者が早く危機意識を共有し、これまでの「捕れるだけ捕る漁業」から、「捕りながらじっくり資源を育てる漁業」に転換することが望まれる。

秋田県のハタハタ漁業者が平成4年から3年間、自主的に禁漁を行った。過去1万トン以上あったハタハタの漁獲高が、前年の平成3年に70トンまで落ち込んだための漁業者の決断である。その後ハタハタ資源は2,000トンレベルまで回復し、青森県、秋田県、山形県、新潟県の関係4県により「北部日本海海域ハタハタ資源管理協定」も締結された。

しかしながら、これは貴重な例外と言える。かつて北海道の沿岸を埋め尽くし100万トン近かったニシンの漁獲量は1900年代に入り減少を続け、今では数千トンのオーダーとなっている。(「魚はどこに消えた?」ウェッジ、片野歩著)

マルハニチロ水産の片野歩氏の同著では、同じくニシンが消えたノルウェーの漁獲枠を重視する漁業への転換が詳しく紹介されている。ノルウェーをはじめとする海外諸国では、資源保護のための漁獲枠(TAC)が設定されるとともに、その漁獲枠は総量だけが決められるオリンピック方式(皆が自分の取り分を増やそうと競争する)ではなく、個別の漁業者、漁船ごとに漁獲量が割り振られる個別割当制度(IQもしくは割り当てが譲渡可能なものがITQ)が採用されている。漁業者は、自分の枠を有効に生かすため、価格が高い大型の経年魚を選別的に漁獲し、小型魚はとらないため資源が保全される。こうしてノルウェーでは資源量の回復が進んでいる。

先日、東京で開催された日経エコロジー主催「魚から考える日本の挑戦」シンポジウムでは、マグロの自主的禁漁を行い資源回復に努める壱岐のマグロ漁業者の取り組みが紹介されていた。昨年2カ月間の禁漁でも今年の回帰には良い影響が出ているとのことである。それに対して国でも今年からメジマグロ(マグロの稚魚)の漁獲規制に取り組むことになったが、決定された今年の漁獲枠4,007トンは近年の漁獲実績を上回る値であり、どこまで効果があるのか疑問の声も上がっている。この漁獲枠は「中西部太平洋マグロ類委員会(WCPFC)」の各国協議に基づき設定されたものだが、外洋漁業の場合はこうした関係国間の協調も重要となる。

欧州では、衛星通信により漁船の居場所が把握できるVSMの普及も進んでいる。これは漁船の操業位置を明らかにし、操業違反をなくすものであるが、同時に事故時などには漁船の探索にも役に立つ。日本ではこれに対して自分の漁場がわかってしまうとの反発もあるという。漁師が、腕を競って捕れるだけの魚を捕るという意識から自ら転換するのは相当に難しいことであろう。水産にかかわる全ての関係者が早く危機意識を共有し、これまでの「捕れるだけ捕る漁業」から、「捕りながらじっくり資源を育てる漁業」に転換することが望まれる。

■消費者意識も大事

日本で有効な漁獲制限が実施されない背景には、消費者側の意識もある。上記のシンポジウムでは、米国モントレー水族館が主導する、Seafood Watchという取り組みが紹介されていた。これは消費者がWEBやスマートフォンで、これから食べようとする魚の資源的圧迫度、環境影響などの面から食べてよい魚かどうかのお勧め度を緑、黄色、赤の三段階で案内する仕組みである。この中では、日本産のアワビ、養殖ハマチ、輸入のビンチョウマグロ、エビなどはすべて赤、すなわち“お勧めできない”食品に分類されている。米国人は日本の魚のことがわかっていないという前に、なぜそう判断されるのか、今一度真剣に考えてみる必要があるだろう。

シンポジウムでは、MSC、ASCなどの漁業に関する認証制度も紹介されていた。これらの制度は漁業が資源保護や環境面から適切に実施されているかどうかを認証する手続きで、ドイツでは天然魚の半分がMSCの認証を受けているとのことである。イオングループなど意識的に認証活用を図る流通大手も出始めているが、これまでのところ、日本でこうした認証の普及はあまり進んでいない。これも欧米の制度だから、ということで軽視するのではなく、日本の水産をどのようにより消費者に胸を張れるものにしていくのか、という観点から、その活用を漁業者から小売りまでのサプライチェーン全体で検討していくべき課題であろう。

「日本の漁業や和食はすごい」という世の中の風潮におごることなく、あらゆる面からみて称賛できる日本の漁業を目指したい。

シンポジウムでは、MSC、ASCなどの漁業に関する認証制度も紹介されていた。これらの制度は漁業が資源保護や環境面から適切に実施されているかどうかを認証する手続きで、ドイツでは天然魚の半分がMSCの認証を受けているとのことである。イオングループなど意識的に認証活用を図る流通大手も出始めているが、これまでのところ、日本でこうした認証の普及はあまり進んでいない。これも欧米の制度だから、ということで軽視するのではなく、日本の水産をどのようにより消費者に胸を張れるものにしていくのか、という観点から、その活用を漁業者から小売りまでのサプライチェーン全体で検討していくべき課題であろう。

「日本の漁業や和食はすごい」という世の中の風潮におごることなく、あらゆる面からみて称賛できる日本の漁業を目指したい。