人気の記事

タグから探す

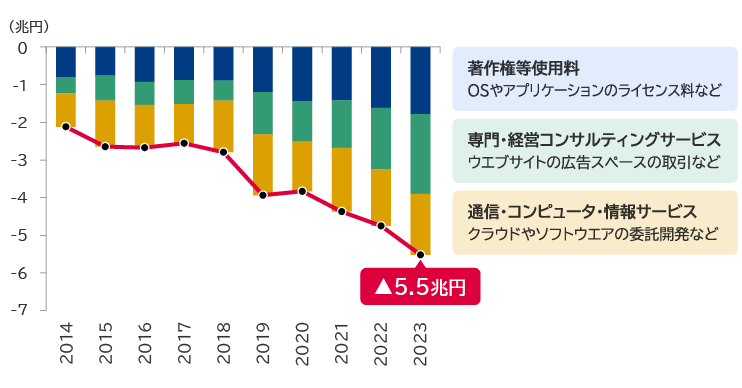

10年で2倍以上に拡大したデジタル赤字

出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」、日本銀行資料などを基に三菱総合研究所作成

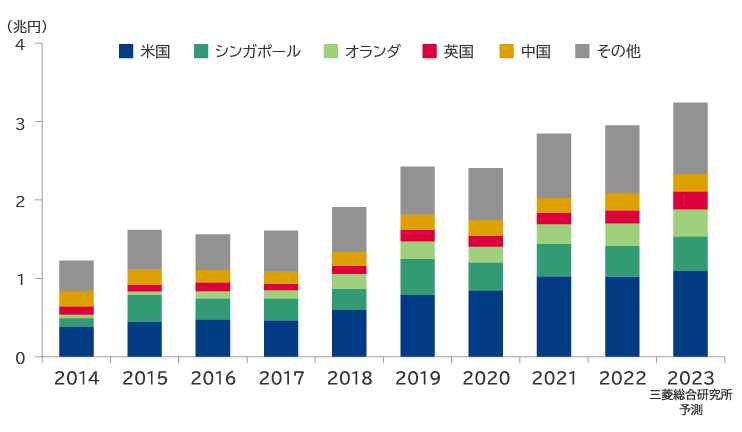

デジタル赤字が拡大した背景には、GAFAM※2を代表とした海外のビッグテックのサービス利用拡大がある。例えば、デジタル関連収支に含まれるOS分野(著作権など使用料)では、PC向けではMicrosoft、スマートフォン向けではApple、Googleが圧倒的シェアを有する。また、インターネット広告(専門・経営コンサルティングサービス)は、検索サービスやSNS、動画視聴と連動しており、ビッグテックの市場シェアが高いと予想される※3。クラウドサービス(通信・コンピュータ・情報サービス)では、Amazon、Microsoft、Googleの3社で、世界のクラウド市場の6割超のシェア※4を有しており、日本市場においてもシェアが高い。日本においてこれらのサービスの利用が増えれば増えるほど、海外への利用料支払いが膨らみ、デジタル赤字が拡大することになる。実際に、クラウドサービスが含まれる、「通信・コンピュータ・情報サービス」の日本の支払先をみると、米国向けが最大となっており、2022年時点で1兆円超の支払いとなっている他、Googleのアジア拠点があるシンガポール向けの支払いも大きい(図表2)。

出所:財務省・日本銀行「国際収支統計」を基に三菱総合研究所作成

デジタル赤字はデジタル化が加速した証にも

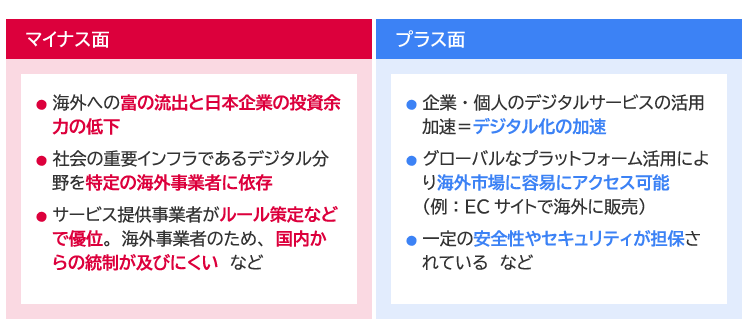

まずはマイナス面について述べる。第一に、日本の輸出入の観点で考えれば、赤字の拡大は、「海外への支払い増加」=「国富の流出」につながる。第二に、日本企業の支払いが拡大すれば、研究開発や人材への投資余力も低下する可能性がある。第三に、社会の重要インフラであるデジタルサービスを特定の海外事業者に依存することのリスクもある。サービス障害発生時には、ビジネスから日常生活まであらゆる経済・社会活動に影響※5が生じる。また、一部の海外企業により市場が寡占化していることも課題である。日本向けサービスが突然停止される事態は想定しにくいものの、規約やサービス仕様、手数料などの配分に関しては事業者側が優位性を有している他、日本国内からの統制が及びにくい。

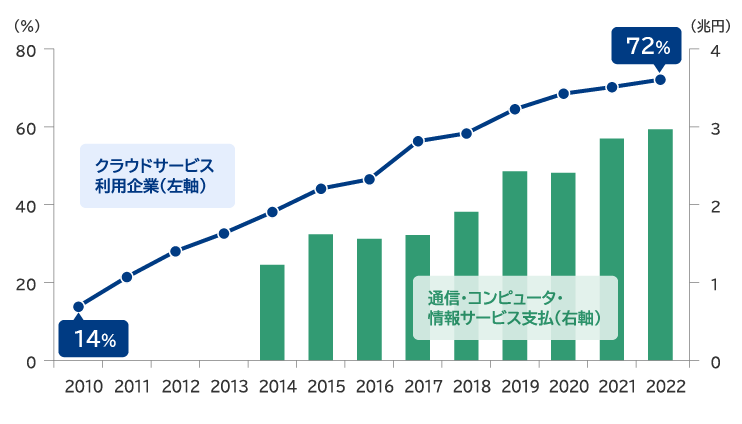

総務省「通信利用動向調査」によれば、スマートフォンの世帯保有率は9割を超えている。個人はSNSや動画視聴、ECサイトを利用し、利便性の高い生活を送ることができるようになった。また、企業のクラウドサービス利用割合は、2022年に7割を超えている(図表4)。海外への支払いが拡大しているのは、企業のクラウド導入が進展したことの裏返しでもあり、生産性向上につながっている。

出所:総務省「通信利用動向調査(企業編)」、財務省・日本銀行「国際収支統計」を基に三菱総合研究所作成

デジタル赤字は、「赤字」という表現からマイナスのイメージを受けやすいが、企業業績の収支と異なり、国際収支項目における赤字はそれ自体が悪いわけではない。上述のように海外事業者への依存などの課題はあるが、日本のデジタル化が進んだ結果として、デジタル赤字は拡大している。デジタル赤字拡大の背景や影響を、プラス・マイナス両面から評価することが重要である。

比較優位性の高い部門とデジタルの融合図れ

日本が目指すべきは「デジタル赤字の解消」ではなく、「日本の強みとデジタルの融合」である。海外事業者のデジタルサービスを活用し、付加価値の高い製品・サービスを提供することができれば、デジタル赤字が拡大したとしても、デジタル基盤分野以外の貿易で稼ぐことが可能となる。そのために日本が強みを持つ分野とデジタルを組み合わせることがカギとなる。

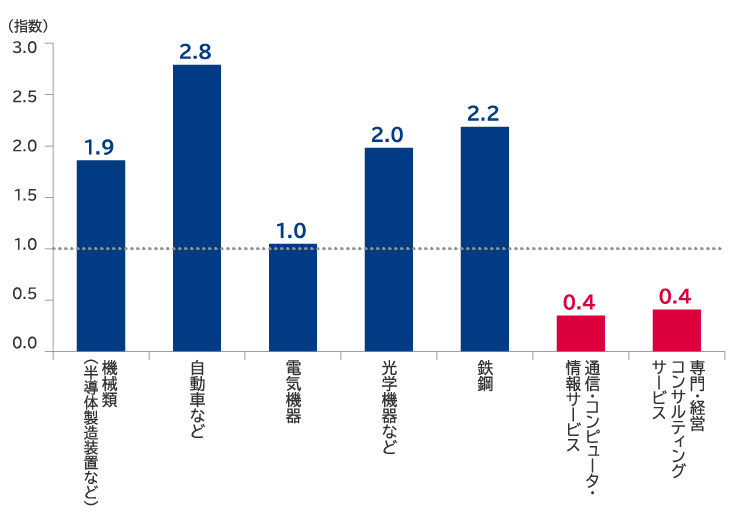

図表5は日本の財・サービス輸出の競争力を示したものである。日本の輸出競争力をみる指標として、顕示比較優位性指数を試算した。この指数が1を上回るとその産業は比較優位がある(貿易において相対的な優位性を持つ)ことを意味するが、デジタル関連収支に該当する「通信・コンピュータ・情報サービス」「専門・経営コンサルティングサービス」は比較優位がない(図表5 棒・赤)。一方、財貿易の品目をみると、高い競争力を有した比較優位の製品が多い(図表5 棒・青)。

出所:UN Comtrade、UNCTADを基に三菱総合研究所作成

現在、日本で活況を呈しているインバウンド(訪日外国人旅行)の分野では、人手不足が制約要因になりつつあるが、デジタルを活用することで人的リソースが限られるなかでもサービスの付加価値を高めることができる。例えば、宿泊施設などを運営する陣屋グループでは、Salesforceのクラウド基盤をベースとした「陣屋コネクト」を自社で開発し、データの自動収集や共有による業務効率化を実現、人が強みを持つ「おもてなし」に注力できる環境をデジタル技術活用で実現している※8。さらに、自社開発した「陣屋コネクト」を外販し、現在では500施設以上で導入されるなど、宿泊業という業態にとどまらず事業拡大を進めている。

デジタルを活用し、製品・サービスの付加価値を高めるには、いわゆる「攻めのDX」が必要となる。日米企業を対象にした2021年のJEITA/IDC Japanの調査によると、米国企業のDXは、「新規事業/自社の取り組みの外販化」や「新製品やサービスの開発/提供」といった「攻めのDX」が目的となっている。一方、日本企業のDXは、「業務オペレーションの改善や変革」や「既存ビジネスモデルの変革」といった「守りのDX」が中心となっている。

すでに述べた通り、日本のデジタル赤字拡大を止めることは短期的には困難である。当面は、デジタル赤字の拡大を受入れ、企業・個人が不利益を被らないよう必要な規制※9を導入しつつ、前述のドイツ製造業や宿泊事業者の事例のようにデジタルを積極的に活用し、「攻めのDX」を実現していくことが重要である。

もちろん、本来であればデジタル基盤分野でも強みを出せることが望ましい。まずは「攻めのDX」により日本の産業全体の競争力を向上させることが重要だが、さらに先端のデジタル基盤分野への技術投資も継続的に進めて、中長期的な目線でデジタル赤字の解消を図っていくことが必要だろう。

※1:デジタル関連収支の定義は松瀬他(2023)図表2の分類に基づく。日本の国際収支統計では、著作権など使用料や専門・経営コンサルティングサービスの詳細な内訳は不明であるため、厳密にはデジタル関連以外の項目も収支には含まれる。例えば、米国商務省の統計では、専門・経営コンサルティングサービスの詳細な内訳も取得可能であり、広告サービスの収支データを取得できる。また、本コラムで対象とするデジタル関連収支は「サービス」貿易の収支である。そのため、スマートフォンやパソコンなどのデジタル関連の「財」貿易の収支は含まれない。なお、デジタル関連の財・サービスの輸出入を試算したものとしては、総務省「令和5年版情報通信白書」などがある。

※2:Google(Alphabet)、Amazon、Facebook(Meta)、Apple、Microsoftの5社。

※3:国内のインターネット広告における海外企業の正確な市場シェアは不明だが、電通「日本の広告費2023」によると、国内のインターネット広告費は約3.3兆円と拡大が継続している。

※4:2023年第4四半期時点。Synergy Research Group社の調査による。

※5:なお、サービス障害発生時の問題は、海外事業者依存固有の問題ではなく、国内事業者に関しても同様である。海外クラウド事業者のサービスに限らず、国内通信事業者での通信障害は発生している。

※6:経済安全保障の観点からは、ガバメントクラウドなどの特定分野において、国産サービスの保有・育成は必要である。ただし、ビッグテックのサービスが普及した現状では、デジタル関連収支改善効果は小さいだろう。

※7:Siemens社プレスリリース “Siemens and Microsoft partner to drive cross-industry AI adoption“

https://press.siemens.com/

※8:陣屋グループJINYA CONNECT

https://www.jinya-connect.com/(閲覧日:2024年4月24日)

※9:例えば、EUのデジタル市場法(Digital Markets Act)では、ゲートキーバー企業(2024年3月7日の時点でGAFAMおよびByteDanceの6社)を指定し、ゲートキーパー企業が競争や消費者利益を阻害するような行動をとった場合、多額の罰金(全世界の年間売上高の最大10%、複数回の違反時は最大20%)を課す内容となっている。現在、欧州委員会は、Apple、Alphabet、Metaを対象に調査を開始している。日本においても、公正取引委員会を中心に、アプリストアやデジタル広告、モバイル、コネクテッドTVなどの市場に関する調査を実施しており、競争法上問題がある案件については対応が検討されている。

参考文献

- 松瀬他(2023)「国際収支統計からみたサービス取引のグローバル化」、日銀レビュー・シリーズ

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/ rev_2023/rev23j09.htm(閲覧日:2024年4月24日) - 電子情報技術産業協会(JEITA)プレスリリース「JEITA、日米企業のDXに関する調査結果を発表」、2021年JEITA/IDC Japan調査

https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/ 2021/0112.pdf(閲覧日:2024年4月24日)