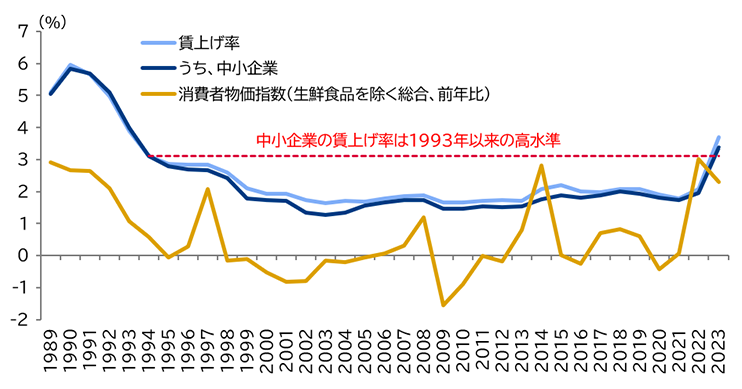

しかし今、この状況に変化の兆しが見え始めている。連合(日本労働組合総連合会)が公表した2023年春闘の回答集計結果によれば、定期昇給込みの賃上げ率は、全体で前年比3.7%、中小企業で同3.4%となっている。この値は2023年1月時点のエコノミスト予測の平均値(同+2.9%)※1を大きく上回っており、過去を振り返っても約30年ぶりの歴史的な高い伸びが実現する見通しだ(図表1)。当社では、2023年度の消費者物価上昇率を前年比2%台半ばと予測しており、物価の影響を考慮した実質賃金の上昇率も、2023年後半にはプラスに向かう公算が大きい。果たして、こうした高めの賃上げ率は持続的なものとして定着していくのだろうか。

出所:連合「2023年春季生活闘争 第4回回答集計結果について」、総務省「消費者物価指数」を基に三菱総合研究所作成

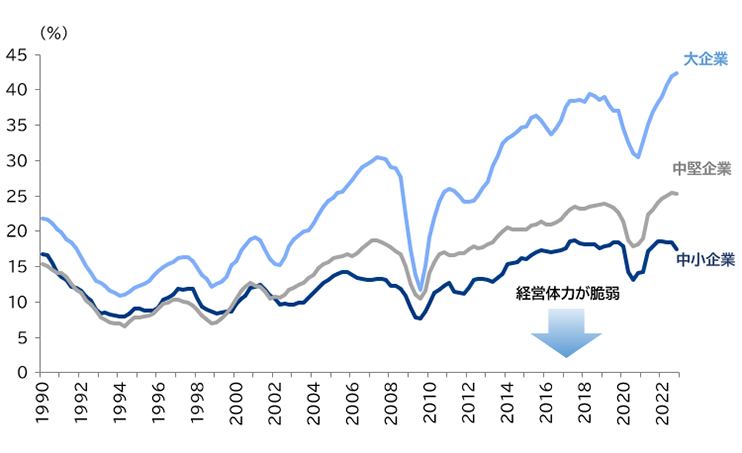

なぜなら、中小企業の経営体力は大企業に比べて相対的に弱く、価格転嫁が十分にできなければ賃上げが収益の圧迫要因となるためだ。赤字転落までのゆとりを示す安全余裕率(図表2)をみると、中小企業では20%を下回る低位で推移しており、変動比率(売上高に対する材料費等変動費の割合)の上昇や、固定費(人件費、設備の減価償却費など)の増加に対するバッファーが小さい。

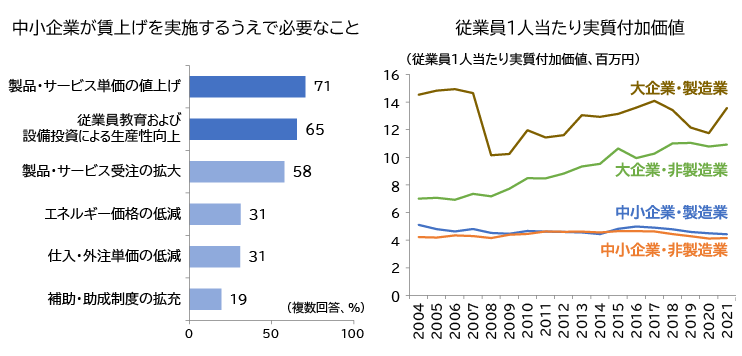

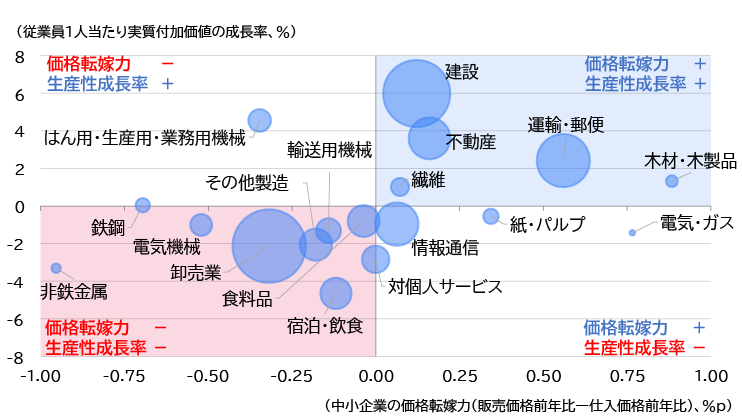

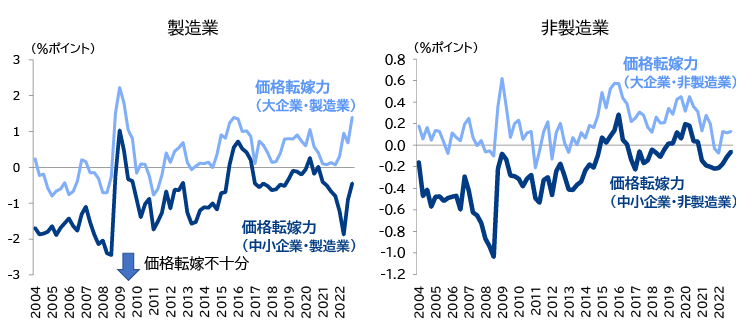

こうしたなかで賃上げの持続性を左右するのは、賃上げによるコスト増を販売価格に転嫁できるかどうかだ。中小企業の価格転嫁力の弱さは長年の課題である。鎌田・吉村(2010年)※2をもとに試算した企業の価格転嫁力をみると(図表3)、大企業では、製造業・非製造業ともに、2010年以降ほとんどの期間で仕入価格の伸び以上に販売価格を引き上げることが可能だった。一方、中小企業では、一部の時期を除けばマイナス圏での推移が常態化している。2022年以降は、原材料コスト高の価格転嫁が広がる中で改善傾向がみられるものの、引き続き十分な値上げができていない状況だ。

2022年12月に東京商工リサーチが実施したアンケート調査※3は、原油・原材料コストを価格転嫁できている割合が高いほど、2022年度に実施した賃上げ率も高いとの結果となっている。

出所:財務省「法人企業統計調査」、日本銀行「短観」を基に三菱総合研究所作成

出所:日本銀行「短観」「企業物価指数」、総務省「消費者物価指数」を基に三菱総合研究所作成