政府は12月24日、環太平洋連携協定(TPP)の経済効果を13兆6千億円とする試算結果を明らかにした。これは2013(平成25)年3月に発表された政府統一試算の3.2兆円を大きく上回るものである。2013年の試算では関税引き下げ効果を中心に国内生産の増減を単純にモデル計算したのに対して、今回は成長戦略とも相まって関税引き下げに伴い国内企業の生産性が改善し、雇用環境改善で雇用も増加するとの条件が新たに置かれたことによると考えられる。

その実現性についてはあらためて検証が必要であるが、農業分野についてみると前回3兆円とされた農林水産物生産額の減少が、今回は1,300~2,100億円の減少にとどまるとの結果となっている。原因については、輸入品価格が低下しても政府の支援策などにより生産量が維持されるとの前提のもと、価格低下効果のみを算定したためとしている。

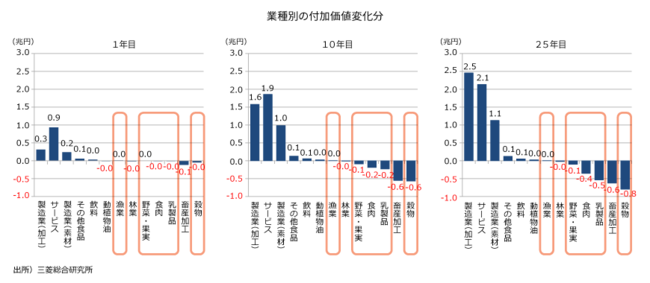

当社で政府試算と同じGTAP※1モデルで政府の対策効果などを入れずに単純に関税低下率を入れ込んで試算を行った結果では、農水産分野については1年目に0.1兆円、10年目に1.1兆円、25年目に1.8兆円の生産減となっている。また、農水関係の動向に詳しい東京大学鈴木宣弘教授は、内外の農水品競争力などを考慮に入れてTPPによる最終的な経済影響を1兆円以上と発表している。いずれも、今後の農業の競争力向上効果を考慮に入れたとする今回の試算額を大きく上回るものである。

TPP大筋合意における最終の関税率が実現する期間は品目によって異なるが、農産品は最長16年間となっている。この間にどれだけ日本の農産業の競争力を強化できるかが最終的な影響額や、現状で生産額8.5兆円の日本の農業の持続可能性に大きな影響を与えるといえよう。

その実現性についてはあらためて検証が必要であるが、農業分野についてみると前回3兆円とされた農林水産物生産額の減少が、今回は1,300~2,100億円の減少にとどまるとの結果となっている。原因については、輸入品価格が低下しても政府の支援策などにより生産量が維持されるとの前提のもと、価格低下効果のみを算定したためとしている。

当社で政府試算と同じGTAP※1モデルで政府の対策効果などを入れずに単純に関税低下率を入れ込んで試算を行った結果では、農水産分野については1年目に0.1兆円、10年目に1.1兆円、25年目に1.8兆円の生産減となっている。また、農水関係の動向に詳しい東京大学鈴木宣弘教授は、内外の農水品競争力などを考慮に入れてTPPによる最終的な経済影響を1兆円以上と発表している。いずれも、今後の農業の競争力向上効果を考慮に入れたとする今回の試算額を大きく上回るものである。

TPP大筋合意における最終の関税率が実現する期間は品目によって異なるが、農産品は最長16年間となっている。この間にどれだけ日本の農産業の競争力を強化できるかが最終的な影響額や、現状で生産額8.5兆円の日本の農業の持続可能性に大きな影響を与えるといえよう。

GTAPモデルによるTPP大筋合意の弊社影響試算結果