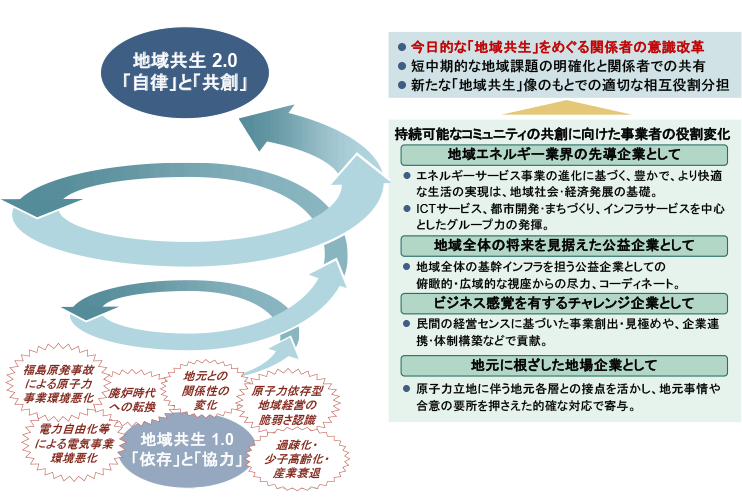

これは従来のような事業者の資源(ヒト・モノ)にとどまらず、事業者が有する広範な今日的価値に着目した地域との共創に取り組んでいくことを想定している。そして、そのような活動を通じて、地域と事業者の両者の意識改革を進めることにより、原子力発電所の設置・運転への理解を地域に委ねる共依存関係から脱却し、お互いが自ら成長する新たな関係へと進化していくことを意図している。

もちろん、地域の社会経済事情は地域ごとに異なるし、事業者のおかれた状況も事業者ごとに異なる。そのため同じ「地域共生2.0」といっても、関係主体がどのような役割を担っていくのか、具体的にどのような地域像を描いていくのかは各地域で異なり、意識改革の進展状況でも変わりうる。そして、地域と事業者が各地域で育んできた長い歴史があるため、共依存からの脱却が容易ではないことは指摘するまでもなく、地域と事業者自身が誰よりも痛感しているところであろう。

それでも当社では、「地域共生2.0」は決して夢物語ではないと考える。地域として活用が期待される事業者の今日的価値と、事業者としての地域への事業機会の間には十分な接合点があるからだ。そこで、以降に挙げる具体的な今日的価値や取り組み案などを参考に、地域と事業者双方が認識共有・事業を進める場を作りつつ、次代の「地域共生2.0」に向けた勇気ある第一歩を踏み出すべきだ(図2)。

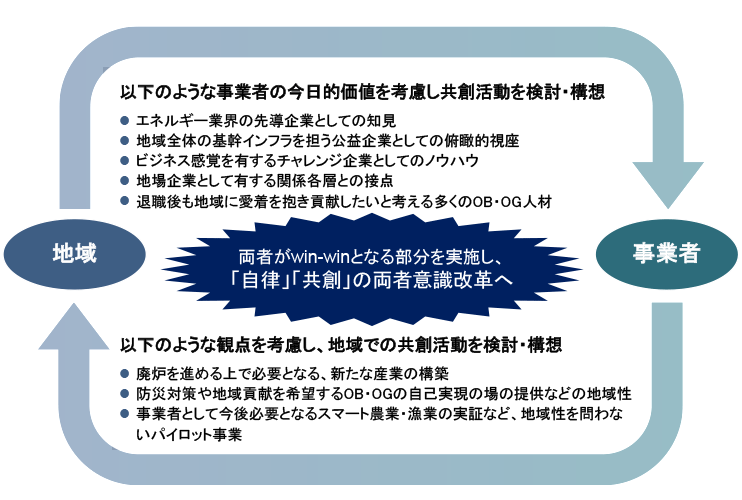

事業者の有する今日的価値としては、エネルギー業界の先導企業としての知見、地域全体の基幹インフラを担う公益企業としての俯瞰的視座、ビジネス感覚を有する民間企業としてのノウハウ、地場企業として有する関係各層との接点などに加え、退職後も地域に愛着をもった貢献意欲のあるOB・OG人材などである。

地域は、事業者の有するこれらの価値を活用したスマート農業・漁業の実証・導入、自動運転などを活用した地域交通のICT化、起業支援・移住支援、高度な防災環境の構築、新産業創出など、自らの社会経済状況・現状課題に鑑みた上で、地域の維持・発展につながる取り組みを検討・構想していくべきだ。一方で事業者は、例えば、下記のような自らの取り組みの必要性を機会と捉え、適切な経営資源を地域に投入することで、地域と事業者のwin-winの関係を目指していけるはずだ。

- 廃炉に伴い発生する廃棄物に関連した産業の構築といった、事業推進上必要な取り組み

- 防災機能の強化や地域貢献を希望するOB・OG人材の自己実現の場の提供など、立地地域だからこその可能な取り組み

- 事業者として今後必要となるスマート農業・漁業の実証など、地域性を問わないパイロット事業