Amazon社によって既存の小売店が廃業に追い込まれることを「Amazon effect」と言う。DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる一番の背景には、Amazon社を初めとしたデジタル・ディスラプター(デジタル時代の創造的破壊者)に対する危機感がある。デジタル・ディスラプターは「価格:商品・サービスのコスト削減」「体験:心をつかむ顧客体験」「多様性:顧客が望む多様な商品・サービス群を抱えるプラットフォーム」の3点のうち、1点以上の価値を顧客に提供している※1。例えばAmazon社の場合、低価格で多様な商品群から顧客が望む商品を購買履歴に基づいてレコメンドし、自宅まで即座に配達している。

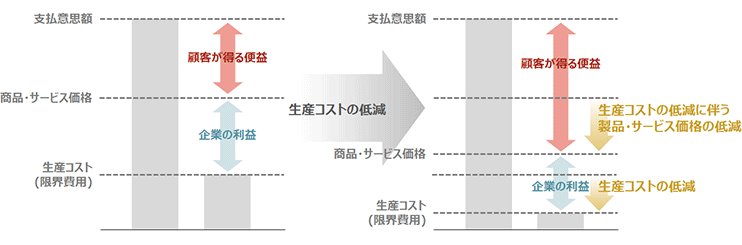

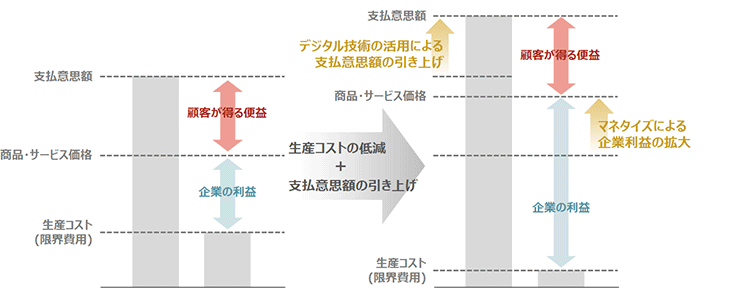

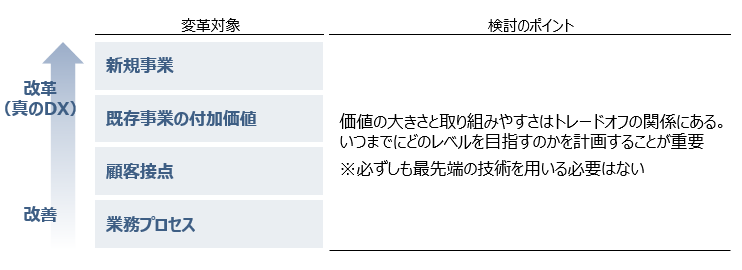

デジタル技術の進展により、多様化が進む顧客の潜在ニーズを満たす新たな価値提供が可能となった。デジタル・ディスラプターは、顧客の顕在ニーズである「商品・サービスのコスト削減」に加え、潜在ニーズである「心をつかむ顧客体験」および「顧客が望む多様な商品・サービス群を抱えるプラットフォーム」を起点として、既存ビジネスと同様のバリューチェーンを構築せずとも、既存ビジネスと同等以上の価値を顧客に対して容易に提供している。しかし本当に着目すべきは、デジタル・ディスラプターがこれらの提供価値の高さを活かして顧客を囲い込み、マネタイズを効果的に行っている点だ。

デジタル技術の進展により、多様化が進む顧客の潜在ニーズを満たす新たな価値提供が可能となった。デジタル・ディスラプターは、顧客の顕在ニーズである「商品・サービスのコスト削減」に加え、潜在ニーズである「心をつかむ顧客体験」および「顧客が望む多様な商品・サービス群を抱えるプラットフォーム」を起点として、既存ビジネスと同様のバリューチェーンを構築せずとも、既存ビジネスと同等以上の価値を顧客に対して容易に提供している。しかし本当に着目すべきは、デジタル・ディスラプターがこれらの提供価値の高さを活かして顧客を囲い込み、マネタイズを効果的に行っている点だ。