新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機として、オンラインでの診療や服薬指導をはじめ、医療現場のさまざまな場面でデジタル化が加速している。そしてこのデジタル化の波は、新たな医薬品や医療機器の開発にも同様に押し寄せている。

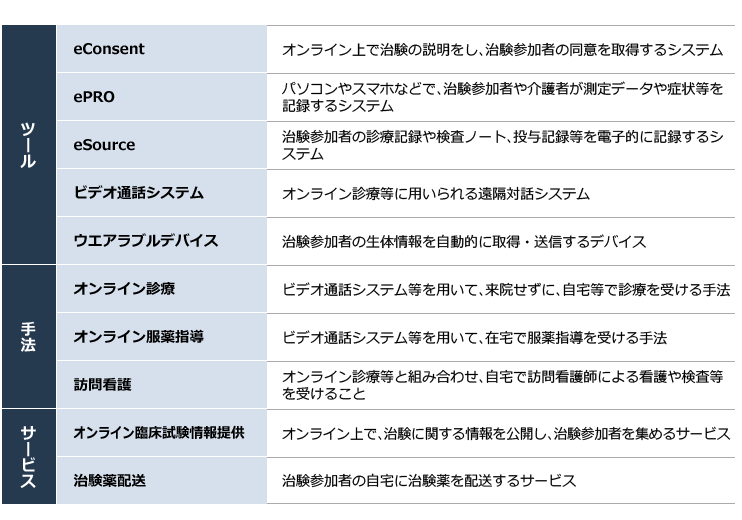

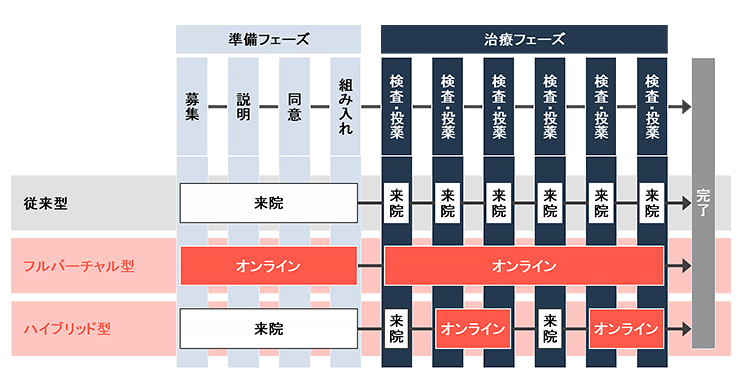

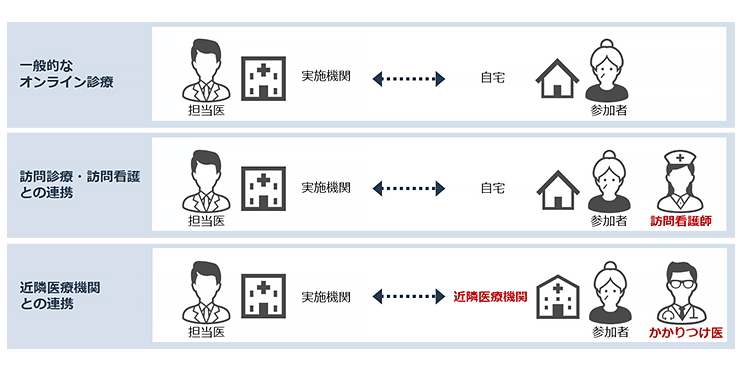

医薬品等の開発には、開発中の製品を実際の患者に適用し、有効性や安全性の評価を行う「治験」が実施される。これまでは、医療従事者と参加者が治験を実施している医療機関で直接対面して行うことが「常態」だった。しかし、デジタル技術の発展により、両者が対面することなく参加者の自宅や近隣のかかりつけ医などで実施する治験、すなわち「バーチャル治験」が技術的に可能な段階まで来ている※1。

今後、バーチャル治験の安全な実施とその普及を可能にするには、制度やルール、基盤整備などに向けた議論が必要である※2。

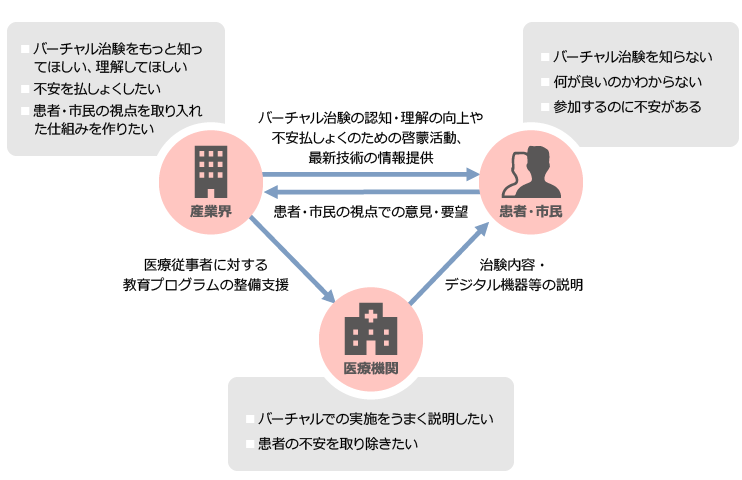

ただし、その際は、企業や専門家だけではなく、患者や市民も参画して開かれた議論を進めることがとても重要であると、当社では考えている。治験は患者や市民の協力なしでは成立しない。また、患者や市民の視点や価値を取り入れることで、治験はより良いものになると考えるからである。

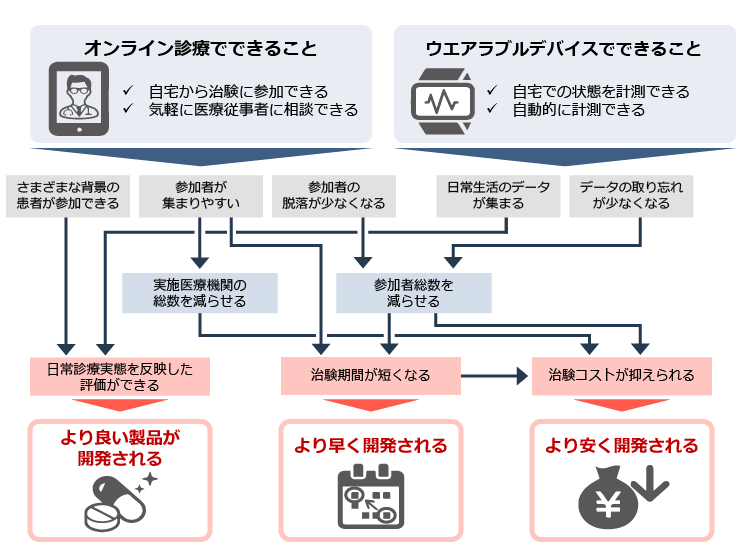

本コラムでは、開発企業、周辺産業、医療機関、国、患者・市民など、バーチャル治験に関わるさまざまなステークホルダーのうち、特に患者・市民に焦点を当てる。バーチャル治験が患者や市民にもたらすベネフィットや、普及に向けた課題とその解決の方策を紹介する。

医薬品等の開発には、開発中の製品を実際の患者に適用し、有効性や安全性の評価を行う「治験」が実施される。これまでは、医療従事者と参加者が治験を実施している医療機関で直接対面して行うことが「常態」だった。しかし、デジタル技術の発展により、両者が対面することなく参加者の自宅や近隣のかかりつけ医などで実施する治験、すなわち「バーチャル治験」が技術的に可能な段階まで来ている※1。

今後、バーチャル治験の安全な実施とその普及を可能にするには、制度やルール、基盤整備などに向けた議論が必要である※2。

ただし、その際は、企業や専門家だけではなく、患者や市民も参画して開かれた議論を進めることがとても重要であると、当社では考えている。治験は患者や市民の協力なしでは成立しない。また、患者や市民の視点や価値を取り入れることで、治験はより良いものになると考えるからである。

本コラムでは、開発企業、周辺産業、医療機関、国、患者・市民など、バーチャル治験に関わるさまざまなステークホルダーのうち、特に患者・市民に焦点を当てる。バーチャル治験が患者や市民にもたらすベネフィットや、普及に向けた課題とその解決の方策を紹介する。