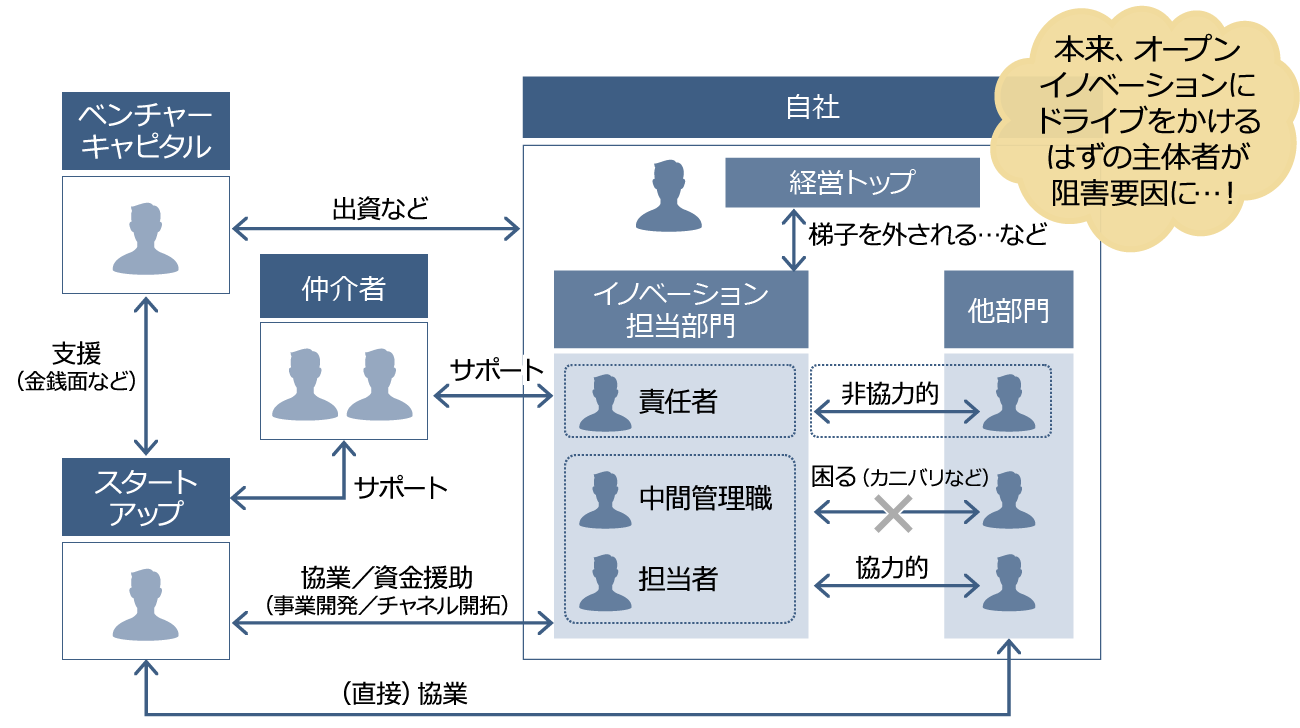

ここ数年、オープンイノベーションを活用した新事業や新サービスへの取り組みが加速している。ここ十年の取り組みとしては、2011年にスタートしたKDDIの∞ラボ(ムゲンラボ)を皮切りに、大企業とスタートアップ企業が連携することで互いの強みを発揮させてイノベーションを起こしていくという点に特徴がある。大企業とスタートアップ企業をマッチングするプラットフォームも整いつつある。

しかしながら、複数企業の共同戦線により全く新しい事業を創出することは、決して容易なではなく、さまざまな壁が存在しているのも事実だ。

しかしながら、複数企業の共同戦線により全く新しい事業を創出することは、決して容易なではなく、さまざまな壁が存在しているのも事実だ。