1.1 廃棄プラスチックの概況

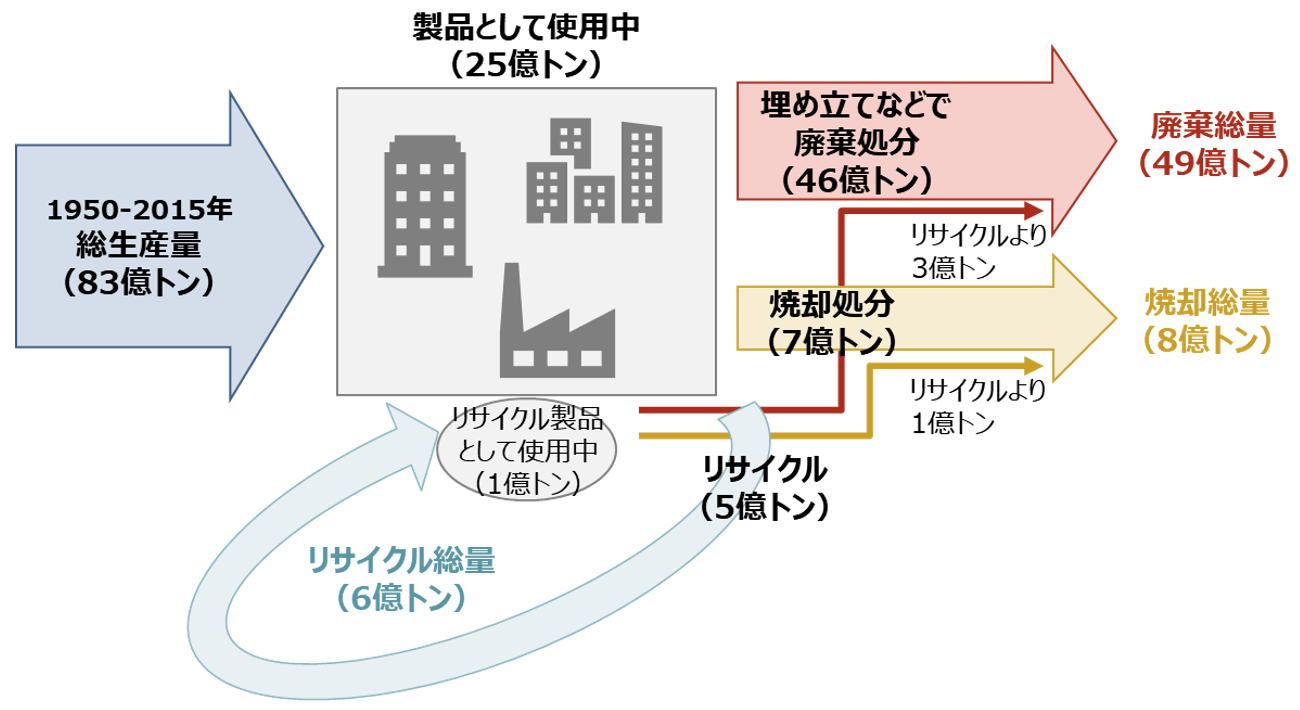

現在、プラスチックなしに生活している人はほぼいないだろう。1950年時点での世界のプラスチック生産量は200万トン(化学繊維含む)だったが、2015年には3億8000万トンに達した。1950年から2015年までのプラスチック総生産量は78億トン、製造で必要となる添加剤を含めると83億トンになる(図1)。83億トンのプラスチックのうち、現在も製品として使用されているのは25億トンであり、58億トンは使用済みである。使用済プラスチックのうち、埋め立てなどで廃棄されたものが46億トン(79%)、焼却処分されたものが7億トン(12%)、リサイクルされたものは残りの5億トン(9%)である。リサイクル分を加味すると、最終的には49億トンの廃棄プラスチックが生じている。

日本では行政による廃棄プラスチックの回収が進み、埋め立て地も適切に管理されている。しかし、日本でも河川などからマイクロプラスチック(水の流れや紫外線により細かく粉砕され、粒径5mm以下となったプラスチック)が検出されているのが現状である。ましてや、廃棄プラスチックが野ざらし状態となっており、埋め立て地の管理が不十分である中国や東南アジアなどの国々では、多くのマイクロプラスチックが海洋に流出していると想定される。2010年には、世界で480万~1270万トンのプラスチックが海洋に流出したと推定されている。

日本では行政による廃棄プラスチックの回収が進み、埋め立て地も適切に管理されている。しかし、日本でも河川などからマイクロプラスチック(水の流れや紫外線により細かく粉砕され、粒径5mm以下となったプラスチック)が検出されているのが現状である。ましてや、廃棄プラスチックが野ざらし状態となっており、埋め立て地の管理が不十分である中国や東南アジアなどの国々では、多くのマイクロプラスチックが海洋に流出していると想定される。2010年には、世界で480万~1270万トンのプラスチックが海洋に流出したと推定されている。

図1 1950年から2015年までに世界で生産されたプラスチックのマテリアルフロー

出所:参考文献1を基に三菱総合研究所作成

1.2 マイクロプラスチック問題

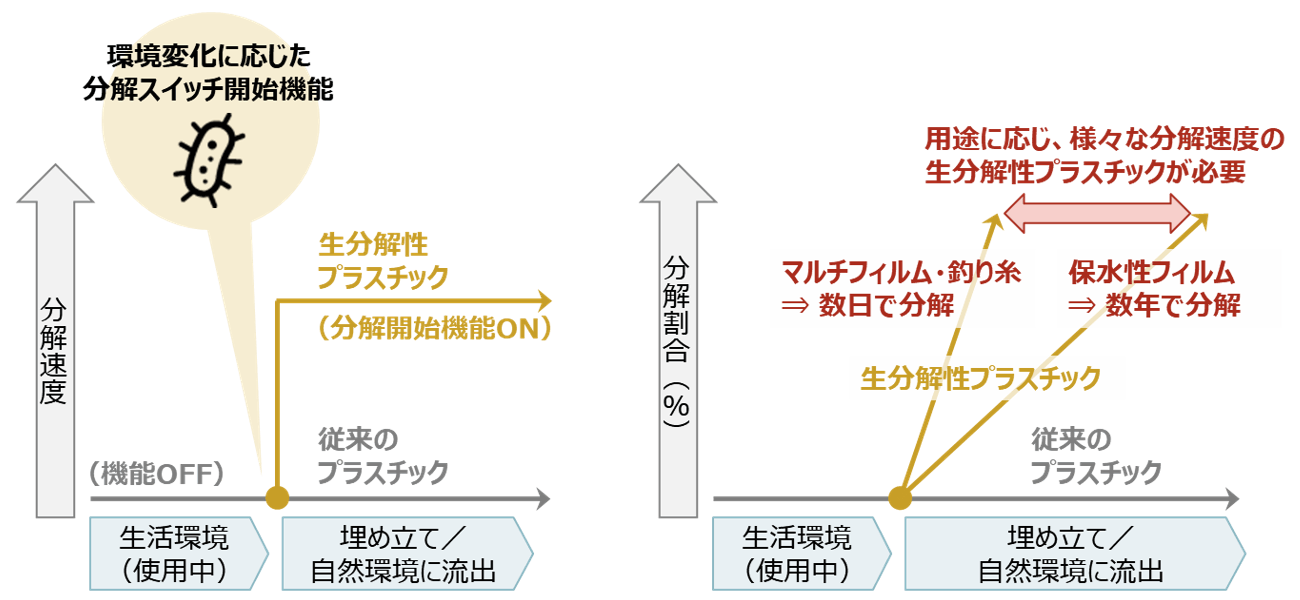

現在、一般的に使用されているプラスチックは生分解性(自然界に存在する微生物の働きで最終的にCO2と水に完全に分解される性質)が低いため、人間が焼却処分しない限りは分解されずに自然環境中に残存する。木材などの天然有機材料であれば当該材料を分解できる微生物が自然界に存在するため、最終的にはCO2と水に完全に分解される。しかし、プラスチックは人類が生成した化合物であり、分解できる微生物は自然環境中に存在しない。プラスチックは水や紫外線により細かく粉砕されるが、自然環境では分解されずに微細化だけが進行し、回収が困難になってしまうことがマイクロプラスチック問題の本質である。

昨今のニュースでは、目視で認識可能なミリメートルサイズのマイクロプラスチックが取り上げられている。しかし、注視すべきは目視で認識できない数十μm以下のマイクロプラスチックである。こうした微細なマイクロプラスチックが魚や貝類の体内に摂取・蓄積されることにより、生態系や人体に悪影響を及ぼすことが懸念されている。

昨今のニュースでは、目視で認識可能なミリメートルサイズのマイクロプラスチックが取り上げられている。しかし、注視すべきは目視で認識できない数十μm以下のマイクロプラスチックである。こうした微細なマイクロプラスチックが魚や貝類の体内に摂取・蓄積されることにより、生態系や人体に悪影響を及ぼすことが懸念されている。