シリーズ第1回の本コラムでは導入として気候変動に対し、金融機関が置かれる状況や求められる対応の全体像を紹介する。また、第2回は気候変動関連開示の中でも注目を集めるシナリオ分析の考え方を、第3回は気候変動関連開示の最新動向、第4回は金融機関のシナリオ分析を支援するための簡易ツールを、第5回は機会としての気候変動をそれぞれ紹介することを予定している。

「気候変動×金融」シリーズ 第1回:金融機関に求められる気候変動リスク管理

人気の記事

タグから探す

POINT

- ポートフォリオがさらされる気候変動リスク管理などの観点から、金融機関による気候変動問題への貢献に期待が集まる。

- 一方、気候変動分野では情報があふれており、全体像が極めて捉えにくい。

- 本コラムでは気候変動リスク管理の観点から、代表的な機関やフレームワークを概説し、日本の金融機関が置かれる状況を整理する。

シリーズ第1回の本コラムでは導入として気候変動に対し、金融機関が置かれる状況や求められる対応の全体像を紹介する。また、第2回は気候変動関連開示の中でも注目を集めるシナリオ分析の考え方を、第3回は気候変動関連開示の最新動向、第4回は金融機関のシナリオ分析を支援するための簡易ツールを、第5回は機会としての気候変動をそれぞれ紹介することを予定している。

気候変動には「リスク管理」と「成長機会」の両面がある

前者のリスク管理高度化は、マクロ的に見れば金融システムの安定性にも波及しうる。金融機関の自己資本比率に関する規制に深く関わっているバーゼル委員会も、2021年11月に市中協議文書として「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」※1を公開した。その中でも例えば原則12では、ストレステスト(健全性審査)を含むシナリオ分析を活用することが記載された。気候変動は金融機関の投融資ポートフォリオに影響を与えるようになっており、引き続き金融機関に対するリスク管理の重要なキーワードの1つとなることが予想される。

次に後者の投融資活動を通じた気候変動リスクの低減では、投融資先が受ける気候変動によるネガティブなインパクトを最小化するとともに、新たな産業構造変化に伴って生まれる成長機会をどう享受できるかが、今後金融機関にとって極めて重要になる。欧州では気候変動対策が公共投資の文脈で語られることもあるほど、特定の業種にとっては気候変動対策が多大な成長機会となる。グリーンボンド(環境債)の累計発行額が1兆米ドルを超えたことはその1つの証左となるだろう。

「リスク管理」としての気候変動

例えば2021年5月にバイデン米大統領が気候関連金融リスクに係る大統領執行命令を発表し、連邦政府レベルで気候変動リスクの把握に取り組み始めた。金融における気候変動リスクは、これから顕在化されるリスクではなく今目の前に見えているリスクとして認識されている。

日本では災害というと地震などが想起されがちだが、気候変動関連の災害は地震とは異なり人の努力で発生確率を低下させることができる。人の手で軽減できるリスクに国として、また金融機関として対処をしないことは適切ではなく、金融というツールを用いてその課題解決を試みることが金融機関に課された新たな使命となっている。

気候変動への対応は国際的には以前から大きな課題の1つであったが、日本でも実業界において身近でかつ喫緊の課題となりつつある。1例を挙げると、プライム市場※2に移行する企業は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が推奨する気候関連の財務情報開示に対応する必要に迫られている。さまざまなステークホルダーの思惑の中で現在グローバルに非常に速いスピード感で議論が進んでいる領域の1つであり、その影響は早晩基準や制度などの形となって日本に波及することは明らかといえる。その意味でも、気候変動に関わるさまざまな動きを逐一チェックすることは非常に重要だ。

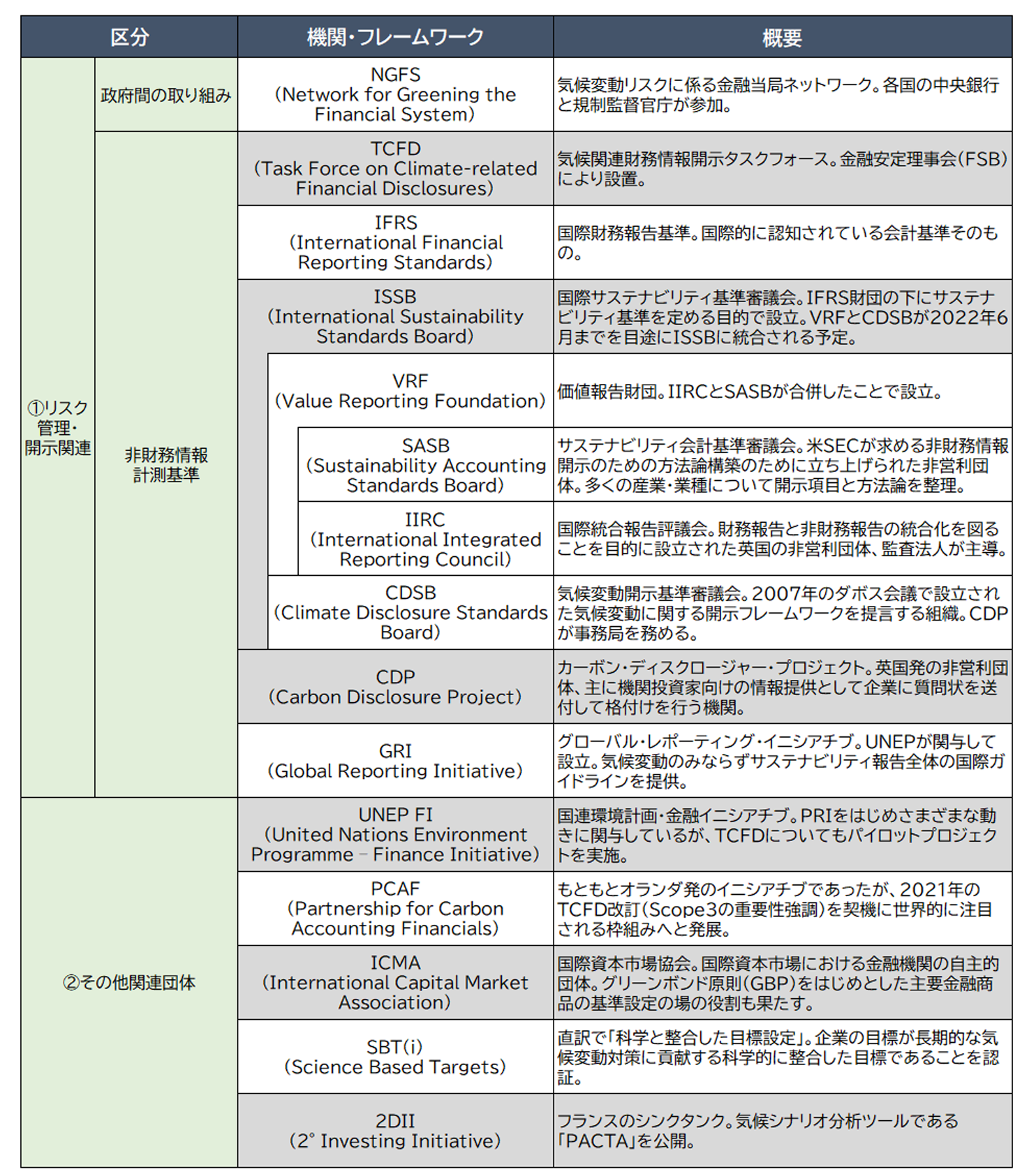

気候変動×金融を取り巻く機関・フレームワーク

①リスク管理・開示関連

次に民間の取り組みとして、近年知名度を向上させてきたフレームワークにTCFDがある。2015年12月に採択されたパリ協定により、金融業界を中心に、気候変動が投融資先の事業活動に与える影響を評価する動きが世界的に広まっている。このような中で、G20財務大臣および中央銀行総裁の意向を受け、金融安定理事会(FSB)の下にTCFDが設立された。日本では2018年12月、経済産業省の「気候関連財務情報開示に関するガイダンス」公表を契機に、TCFD提言への対応に向けた機運が高まり、2019年5月にTCFD コンソーシアムが設立されるに至った。他の類似のフレームワークと比較すると、TCFDは「シナリオ分析」をベースにして将来の気候関連リスク・機会を財務インパクトの形で定性・定量的に把握し、リスク管理や戦略に反映させるという点が特徴的である。TCFDで強調されているシナリオ分析については、本シリーズの第3回以降で詳細に触れる予定である。

TCFD以外にもさまざまな気候関連リスクや機会を評価するフレームワークが併存していたが、これまで複数あったフレームワークが国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の下で連携・統合する動きが見られる。2021年11月に公開された ISSBの情報開示基準原案※4では、TCFDの開示4項目を基に詳細な開示項目が規定されただけでなく、業界内の比較を容易にするために、サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の形式で業種ごとに具体的な指標が設定される形となった。

②その他関連団体

また金融機関の自主的団体では国際資本市場協会(ICMA)を挙げることができる。債券発行基準として最も広く用いられている原則の1つであるグリーンボンド原則(GBP)の事務局を担うなど、特に金融界の実務面で重要な役割を担うようになってきている。GBPは市場参加者に利用されやすいような設計となっていることが最大の特徴だ。4つの核となる要素(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に必要要件がまとめられるなど、グリーンボンドの発行要件の整理と要件の認証という「質」を確保した。こうした取り組みを通じて、グリーンボンドという金融商品の認知度向上とグリーンボンド市場の発展に大きく貢献した。

世界的に設定されている「1.5度目標」※8などの目標と整合する形で企業の排出削減目標設定を科学的知見と整合的に精査することを支援する科学的根拠に基づいた目標(SBT)も近年注目を集めている。「TCFDなどのフレームワークに沿って気候関連リスクや機会を開示している」、または「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)環境格付で最上位であるAを取得している」、ということに加えてSBTの認証も受けているということが機関投資家などにより評価される形になりつつある。

日本の金融機関が行う気候変動対策の羅針盤に

その結果、各機関がさらに多くの情報を発信する状況に至っており、誰が言うことを見ていればよいのかも分からない状況に陥るだろう。そうした状況を踏まえ、本シリーズでは日本の金融機関に対し、気候変動問題への対策の羅針盤づくりにいくばくかの寄与ができれば本望である。

※1:BIS “Basel Committee consults on principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks” 16 November 2021

https://www.bis.org/

金融庁・日本銀行による日本語での解説:

https://www.fsa.go.jp/

※2:東証1部の中でも多くの機関投資家の投資対象になりうるような流動性の高い大企業向けの市場。

※3:NGFS Scenarios Portal

https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/(閲覧日:2022年3月15日)

※4:IFRS “Technical Readiness Working Group”

https://www.ifrs.org/

※5:二酸化炭素などの温室効果ガス排出を計測するための考え方の一つ。Scope1は自社で燃料を燃焼させることなどにより直接排出された排出量、Scope2は電力会社などから供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope3はそれ以外の間接排出となる。

※6:Scope3は15のカテゴリに分類されている。原材料の調達(カテゴリ1)や物流(カテゴリ4)、販売した製品の使用(カテゴリ11)などさまざまあるが、金融機関はその中でもカテゴリ15(投融資先の温室効果ガス排出)の把握が求められている。

※7:PCAF “The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry”

https://carbonaccountingfinancials.com/

※8:パリ協定でも採択された、気温上昇を2度よりかなり低くし、できれば1.5度に抑えるという目標。

連載一覧

関連するナレッジ・コラム

関連するセミナー

トレンドのサービス・ソリューション

寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても

フォームよりお問い合わせいただけます。