組織パフォーマンスを最大限に発揮するための要点が人材マネジメントである。これまでの数々の調査研究から一般論としての知見は高まっている。しかし、いざ自社に当てはめた個別論になると、途端に困難を伴う。希少な人材(AI人材、起業経験者など)の採用や発掘、個人の特性や志向に応じたテーラーメイドの人材育成やキャリア支援、イノベーションを起こすための組織風土づくりなど、事業の拡大に資するための施策を進めようと思っても、手掛かりとなる情報がなければ、なかなか成果には結びつかない。

以下の質問に正確に答えられる人事担当役員がどれだけいるだろうか。

「新しい人材育成プログラムによって従業員の具体的な行動に変化があるか?」

「当社の優秀な営業パーソンはどのような行動を取っているのか?」

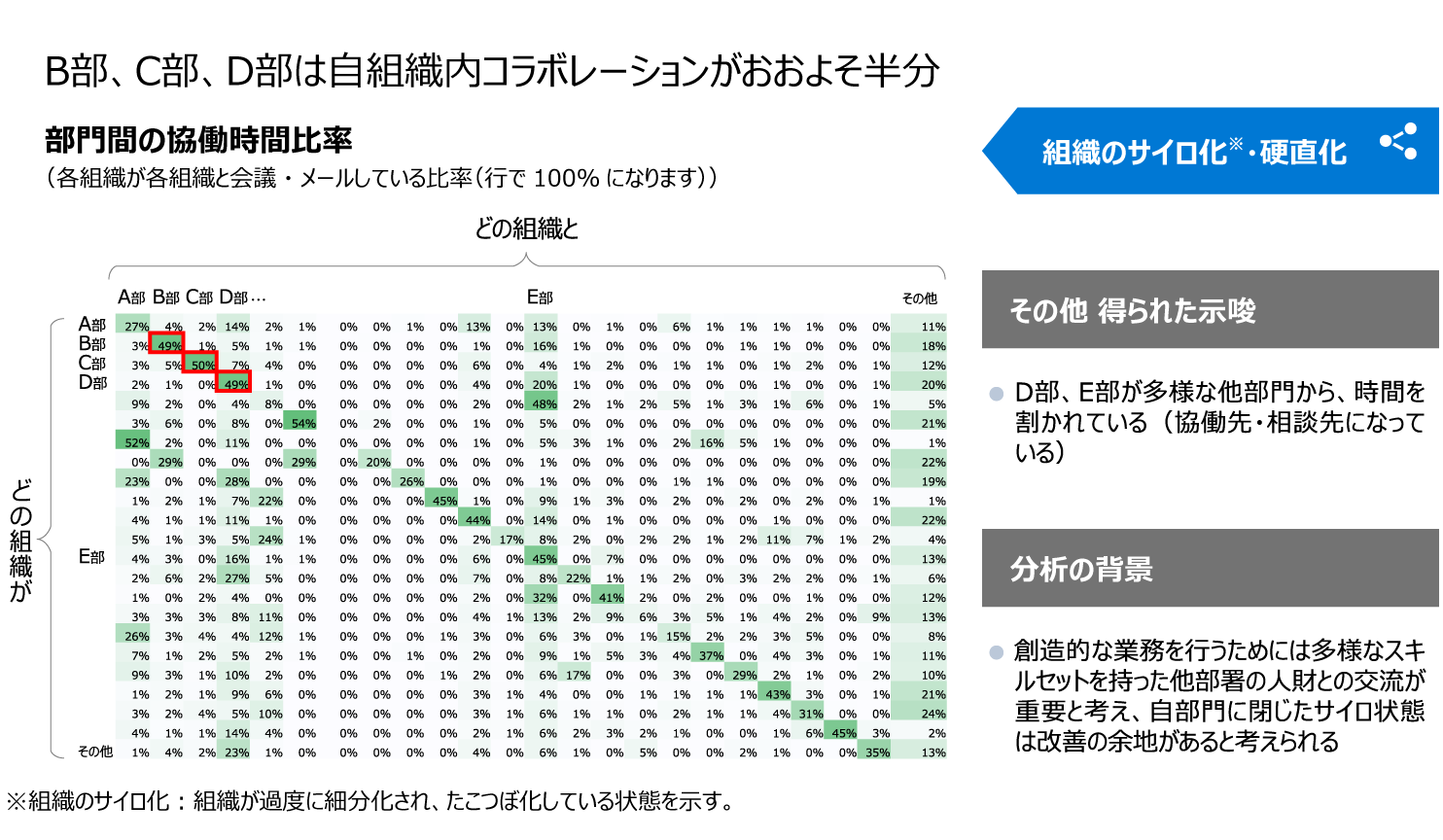

「他部署との連携が活発な部署はどこか?どのようなリーダーシップがその活動を支えているのか?」

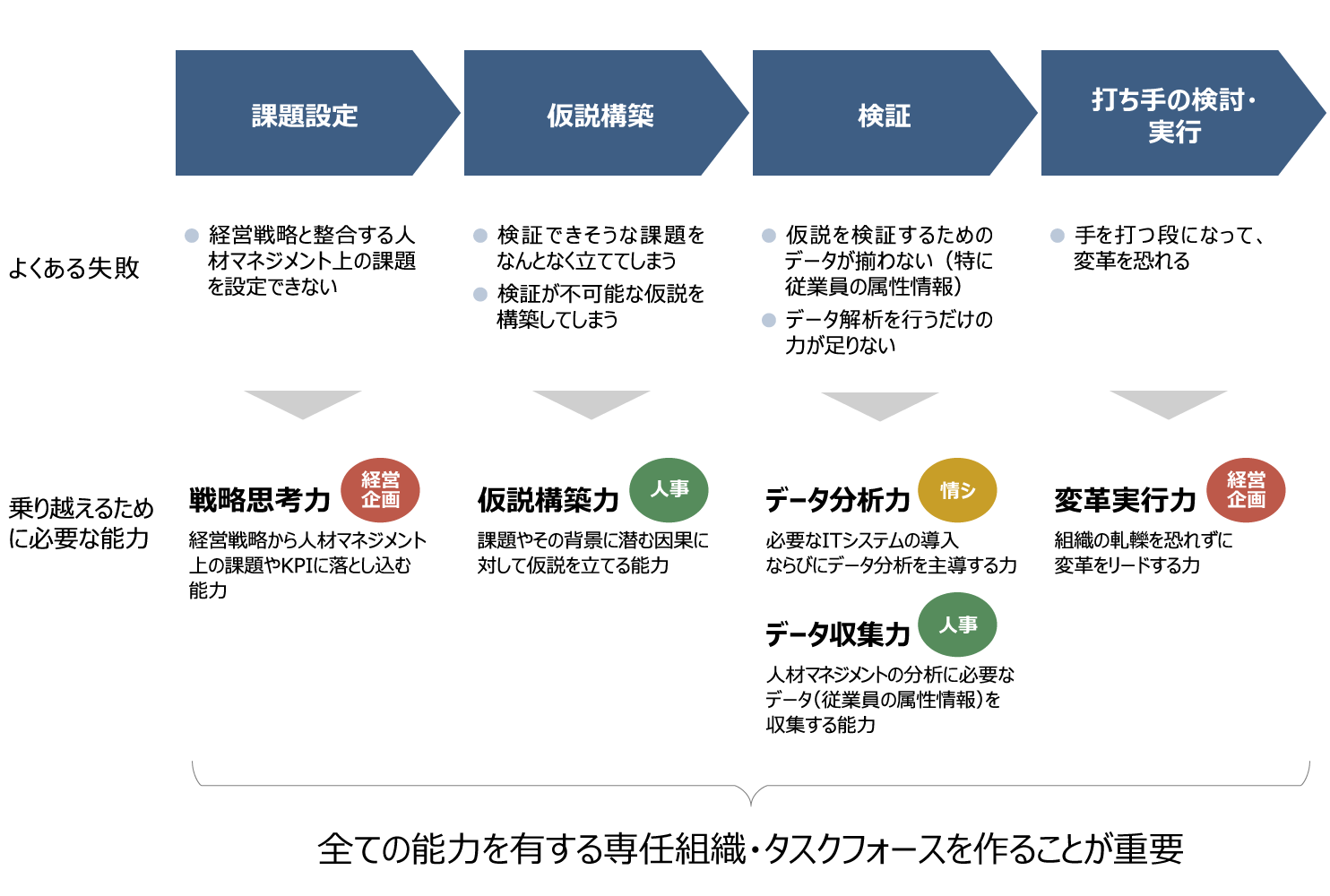

このように自社にとっての個別論をデータに基づいて検討するためのプロセスが人材マネジメントDX※1であり、欧米の先進企業を中心に活用が広がっている。

最も有名な事例の一つがGoogleの取り組みであり、書籍「ワーク・ルールズ!」(東洋経済新報社)に、採用プロセスから評価プロセスまで同社がどのようにデータを集め、分析し、改善したのかが詳細に示されている。従業員5,000名以上の大企業を対象としたグローバルな調査では75%が人材マネジメントDXについて「取り組み済み」「取り組み予定」と回答したという調査もある※2。

一方、日本企業での導入はまだ少なく、みずほ情報総研の2019年12月の調査によると「実施している」「実施を検討している」の割合は合計で23%程度であった※3。タレントマネジメントシステム※4の導入は進んでいても、具体的な施策への活用は不十分という企業も多いのではないか。

以下の質問に正確に答えられる人事担当役員がどれだけいるだろうか。

「新しい人材育成プログラムによって従業員の具体的な行動に変化があるか?」

「当社の優秀な営業パーソンはどのような行動を取っているのか?」

「他部署との連携が活発な部署はどこか?どのようなリーダーシップがその活動を支えているのか?」

このように自社にとっての個別論をデータに基づいて検討するためのプロセスが人材マネジメントDX※1であり、欧米の先進企業を中心に活用が広がっている。

最も有名な事例の一つがGoogleの取り組みであり、書籍「ワーク・ルールズ!」(東洋経済新報社)に、採用プロセスから評価プロセスまで同社がどのようにデータを集め、分析し、改善したのかが詳細に示されている。従業員5,000名以上の大企業を対象としたグローバルな調査では75%が人材マネジメントDXについて「取り組み済み」「取り組み予定」と回答したという調査もある※2。

一方、日本企業での導入はまだ少なく、みずほ情報総研の2019年12月の調査によると「実施している」「実施を検討している」の割合は合計で23%程度であった※3。タレントマネジメントシステム※4の導入は進んでいても、具体的な施策への活用は不十分という企業も多いのではないか。