食品業界のみならず注目を集めるフードテックの動向、およびカーボンニュートラルという制約がかかる世界の中で、価値を発揮するフードテック分野について解説する。

フードテックを何のために推進するのか? 気候変動緩和策としての期待

フードテックの未来展望 第1回

人気の記事

もっと見る

閉じる

タグから探す

2022.12.22

注目を集めるフードテックの動向

日本のフードテック投資は、欧米に比べて見劣りするという指摘は、食品業界で常識となりつつある。そのような中、農林水産省が、2020年に今後の活性化領域として位置づけ、フードテック官民協議会を立ち上げた。同協議会には約1,000人の産官学の組織に所属するメンバーが集まり、政策ロードマップの策定に係る情報共有、および協働の関係構築プラットフォームとなっている。関連商品市場にも変化が生じている。ゲノム編集食品の販売が始まり、植物肉という新ジャンルの食品もハンバーガーショップやスーパーで購入できるようになった。また、日本で製造されたコオロギパウダー入りのお菓子なども手に取る機会がある状態となってきた。

産業振興面でも今後への期待は大きい。「どのような市場が伸びるのか」「一時的な動きにとどまるのか」「どこまで市場が拡大するのか」といった国内外の動向には、食品メーカーのみならず商社、食品流通事業者、金融機関、ベンチャーキャピタルまでが注視している状況だ。

官公庁の動きとしては、主に前述の農林水産省のフードテック官民協議会が旗を振っている状況であるが、それに呼応する動きも出始めている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、2021年度の「サステイナブルフードに関する調査」に引き続き、2022年度も食品ロスの削減技術、食品産業におけるロボット・AIの活用の分野で、フードテックに関する調査を実施している※1。

フードテックの対象は、食料・農業分野における広範な技術群だが、本コラムでは気候変動の観点からフードテックを推進する意義を検討したい※2。

産業振興面でも今後への期待は大きい。「どのような市場が伸びるのか」「一時的な動きにとどまるのか」「どこまで市場が拡大するのか」といった国内外の動向には、食品メーカーのみならず商社、食品流通事業者、金融機関、ベンチャーキャピタルまでが注視している状況だ。

官公庁の動きとしては、主に前述の農林水産省のフードテック官民協議会が旗を振っている状況であるが、それに呼応する動きも出始めている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、2021年度の「サステイナブルフードに関する調査」に引き続き、2022年度も食品ロスの削減技術、食品産業におけるロボット・AIの活用の分野で、フードテックに関する調査を実施している※1。

フードテックの対象は、食料・農業分野における広範な技術群だが、本コラムでは気候変動の観点からフードテックを推進する意義を検討したい※2。

食料生産・流通に伴うCO2排出は人為起源の3分の1相当

食料生産は、主に自然の中で植物を育むことが中心にある。小学校の理科で習うとおり、植物は太陽光と水、土の養分、そして大気中の二酸化炭素によって成長し、穀物、野菜、果物になる。自然の営みからの恵みであるため、環境に良いイメージがある。しかし、現実には大量生産の農業現場では、環境へのマイナス影響も与え得る。油脂植物などのプランテーション開発による森林破壊やエビの養殖による生態系の破壊など、これまでもしばしば自然環境へのダメージが問題として取り上げられてきた。

ただ、これまで取り上げられてきた環境破壊は、手つかずの自然へのダメージであり、生物多様性の観点から語られることがほとんどであった。対策として油脂植物では、生産方法をサステナブルにするための認証制度などの取り組みが進められている。漁業についても、乱獲による生態系破壊などの要因となり得るため、漁の方法がサステナブルであることを表示するラベリング制度がある。日本での認知度はまだ高くはないが、定着してきている。

対して、昨今の議論では、畜産物の生産拡大に伴い、牛のゲップに含まれるメタン、飼育に必要とされる飼料用穀物や土地、水の利用により、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出と吸収のバランスに影響を与えることが指摘され始めた。こうした背景をもとに、脱畜産物を志向する代替肉市場が拡大傾向にある。日本では、プラントベースフード(植物性食品)として大豆などを主原料とする「肉のように食べられる植物性の食品(植物肉)」の市場が一定の広がりを見せており、定着しつつある。

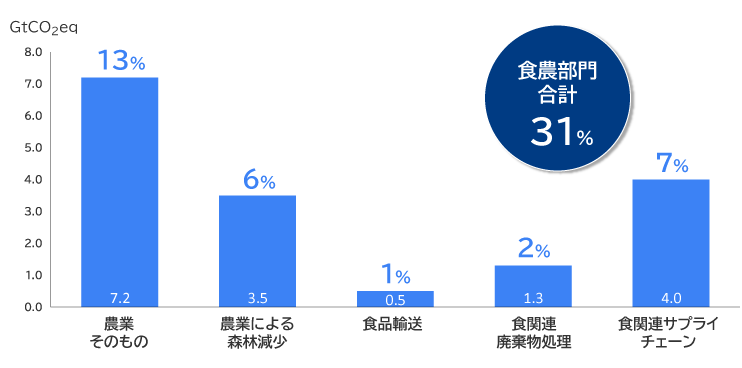

温室効果ガスの排出という側面に着目すると、食料の生産から流通で発生する温室効果ガスの排出量、および吸収量の減少(森林減少による)は16.5Gt(CO2換算)であり、人為起源の温室効果ガス排出量全体(54.0Gt(CO2換算))の3分の1にも相当するということが分かってきた(図表1)。

ただ、これまで取り上げられてきた環境破壊は、手つかずの自然へのダメージであり、生物多様性の観点から語られることがほとんどであった。対策として油脂植物では、生産方法をサステナブルにするための認証制度などの取り組みが進められている。漁業についても、乱獲による生態系破壊などの要因となり得るため、漁の方法がサステナブルであることを表示するラベリング制度がある。日本での認知度はまだ高くはないが、定着してきている。

対して、昨今の議論では、畜産物の生産拡大に伴い、牛のゲップに含まれるメタン、飼育に必要とされる飼料用穀物や土地、水の利用により、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出と吸収のバランスに影響を与えることが指摘され始めた。こうした背景をもとに、脱畜産物を志向する代替肉市場が拡大傾向にある。日本では、プラントベースフード(植物性食品)として大豆などを主原料とする「肉のように食べられる植物性の食品(植物肉)」の市場が一定の広がりを見せており、定着しつつある。

温室効果ガスの排出という側面に着目すると、食料の生産から流通で発生する温室効果ガスの排出量、および吸収量の減少(森林減少による)は16.5Gt(CO2換算)であり、人為起源の温室効果ガス排出量全体(54.0Gt(CO2換算))の3分の1にも相当するということが分かってきた(図表1)。

図表1 世界の食農部門関連の温室効果ガス排出量

※パーセント表示は、人為起源の温室効果ガス排出量に対する割合。端数処理を四捨五入により行っており、総数と内訳の計が一致しない。

※データは、2019年ベース。

出所:FAO “The share of agri-food systems in total greenhouse gas emissions Global, regional and country trends 1990–2019” FAOSTAT Analytical Brief 31を基に三菱総合研究所作成

https://www.fao.org/3/cb7514en/cb7514en.pdf(閲覧日:2022年11月18日)

※データは、2019年ベース。

出所:FAO “The share of agri-food systems in total greenhouse gas emissions Global, regional and country trends 1990–2019” FAOSTAT Analytical Brief 31を基に三菱総合研究所作成

https://www.fao.org/

カーボンニュートラルに向けての「たんぱく質需要の変革」と「食品ロス削減」

三菱総合研究所の独自試算によると、今後の人口増加と経済成長を前提とした場合、2050年の食料需要量は、2020年比1.3倍になる。この数字は、経済成長によるたんぱく質需要の拡大を加味しており、試算の前提としている人口増加のペースが1.2倍であるのに対して、より速いスピードで食料需要が増加する。同時に、世界の多くの国では2050年にカーボンニュートラルを実現することが目標とされており、食料生産の拡大や輸配送に伴う温室効果ガス排出が1.3倍に増えれば、かなりのインパクトとなる。カーボンニュートラルという目標から食料供給をみた場合、フードテックの活用方針として、重要となるのは、「たんぱく質需要の変革」と「食品ロス削減」の2つの方向性である(図表2)。

図表2 カーボンニュートラルに資するフードテックの活用方針

※食ロス版3Rは、三菱総合研究所が提唱する概念。一般的な資源循環における3Rは、Reduce・Reuse・Recycleだが、食品の場合は、Reuse(再利用)ではなくそのままでは廃棄されてしまうものをRescue(救出)して、別のルートで食品としてのニーズと結びつける。Reduceは高精度の需給マッチングや長寿命化などにより食品ロスの発生そのものを抑制する。Recycleは飼料用への転用、他の製品製造原料など人の食用以外への転用による活用。

出所:三菱総合研究所

出所:三菱総合研究所

たんぱく質需要の構成を変化させるのは、環境負荷の観点からの定量評価

食料のうち、気候変動の観点から負荷が最も大きく、需要拡大が懸念されているのは、牛肉である。牛肉1㎏を作るのに必要とされる飼料要求量(穀物を含む)は25㎏にも及ぶ。大量の水と土地を必要とするのに加え、牛のゲップに含まれるメタンガスがCO2の28倍もの温室効果を有する。これらを合わせると、牛肉1kgの生産により、88kg分のCO2排出と同等の環境負荷があるとされている※3。

これに対して、より効率の良いたんぱく源として、植物肉、コオロギをはじめとする食用昆虫、培養肉、精密発酵による乳製品などの新しい食品製造(フードテック)が提案され、一部はすでに市場で流通し始めている。果たして、これまで食べてこなかったたんぱく源への移行はスムーズに進むのだろうか。これまでに食経験のない食品については、より丁寧な説明や制度的な後押しが必要になる。

例えば温室効果ガス排出の多さから各たんぱく質を評価すると、最も多い牛に比べて豚は約3分の1、鶏は約5分の1、昆虫食では鶏よりもさらに少量となる。

では、培養肉や、植物肉、魚介類はどうなのか。牛乳に比べ精密発酵乳は生体の飼育を伴わない分、温室効果ガスの排出が少ないとされるが、果たしてそれはどの程度なのだろうか。こうした情報が分かることではじめて、価格とおいしさという従来からの指標に加え、気候変動など環境視点からの評価を加味した商品選択が可能となる。

フードテックによる新しいたんぱく源が、どの程度温室効果ガス排出抑制に寄与することができるか、その評価方法を確立し、効果を分かりやすく伝えることがポイントになる。加えて、食経験のない食品については、食べる人が信頼できる仕組み、安全と安心の担保の方法も必要とされる。

これに対して、より効率の良いたんぱく源として、植物肉、コオロギをはじめとする食用昆虫、培養肉、精密発酵による乳製品などの新しい食品製造(フードテック)が提案され、一部はすでに市場で流通し始めている。果たして、これまで食べてこなかったたんぱく源への移行はスムーズに進むのだろうか。これまでに食経験のない食品については、より丁寧な説明や制度的な後押しが必要になる。

例えば温室効果ガス排出の多さから各たんぱく質を評価すると、最も多い牛に比べて豚は約3分の1、鶏は約5分の1、昆虫食では鶏よりもさらに少量となる。

では、培養肉や、植物肉、魚介類はどうなのか。牛乳に比べ精密発酵乳は生体の飼育を伴わない分、温室効果ガスの排出が少ないとされるが、果たしてそれはどの程度なのだろうか。こうした情報が分かることではじめて、価格とおいしさという従来からの指標に加え、気候変動など環境視点からの評価を加味した商品選択が可能となる。

フードテックによる新しいたんぱく源が、どの程度温室効果ガス排出抑制に寄与することができるか、その評価方法を確立し、効果を分かりやすく伝えることがポイントになる。加えて、食経験のない食品については、食べる人が信頼できる仕組み、安全と安心の担保の方法も必要とされる。

食品ロスの削減は、温室効果ガスの排出抑制につながる

食品の生産から流通段階で排出される温室効果ガスは、全人為起源CO2排出量の約3分の1に相当する。それにもかかわらず、世界でも日本でも、最終的に人に食べられずに終わる食品ロスの量は大きい。収穫あるいは、屠畜されサプライチェーンに乗った食品の30~40%が何らかの理由で廃棄されている※4。サプライチェーンに乗る前の食品が農場で廃棄されているケースを加えると、さらに多くの食品が廃棄されていることになる。需要につながらない生産を抑制し、流通を効率化させることで需要を満たすことで、食品ロスを10%抑制できれば、計算上では、人為起源の温室効果ガス発生量の1%相当量を削減できる。

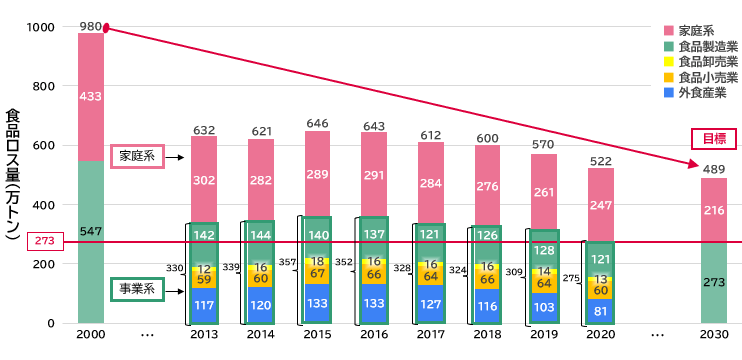

日本における食品ロス対策は、明らかに進展してきた。事業者における商慣習の見直しに加え、消費者にも課題意識が浸透し、消費期限と賞味期限の正しい理解にもとづく行動変容が起きてきている。意識や商習慣の改善による削減はかなり進んだと言って良いだろう。2020年度の食品ロス発生量は、2030年の政策目標であった事業系食品ロスの2000年比半減をほぼ達成している(図表3)。ただし2019年度との比較では、外食産業における削減量が大きく、残念ながらコロナ禍での外食需要減少が寄与した可能性が高い。下げ止まり感のある食品ロスを低水準で維持していく、あるいはもう一段ギアを上げた削減を行うためには、次なる対策を産業別に着手していく必要がある。さらにもう一つの視点として重要なのは、本当の意味で食品ロス削減による環境負荷低減を実現していくため、日本国内だけではなく世界全体での食品ロス削減につなげる——という視点である。世界に展開できる食品ロス削減技術の開発、社会実装、効果把握がインパクトをもつ。

日本における食品ロス対策は、明らかに進展してきた。事業者における商慣習の見直しに加え、消費者にも課題意識が浸透し、消費期限と賞味期限の正しい理解にもとづく行動変容が起きてきている。意識や商習慣の改善による削減はかなり進んだと言って良いだろう。2020年度の食品ロス発生量は、2030年の政策目標であった事業系食品ロスの2000年比半減をほぼ達成している(図表3)。ただし2019年度との比較では、外食産業における削減量が大きく、残念ながらコロナ禍での外食需要減少が寄与した可能性が高い。下げ止まり感のある食品ロスを低水準で維持していく、あるいはもう一段ギアを上げた削減を行うためには、次なる対策を産業別に着手していく必要がある。さらにもう一つの視点として重要なのは、本当の意味で食品ロス削減による環境負荷低減を実現していくため、日本国内だけではなく世界全体での食品ロス削減につなげる——という視点である。世界に展開できる食品ロス削減技術の開発、社会実装、効果把握がインパクトをもつ。

図表3 日本の食品ロス量の推移(農林水産省データ)

出所:農林水産省・環境省による食品ロス発生量推計値を基に三菱総合研究所作成

デジタル化で、需要と供給を「期限」内にマッチング

外食産業での食品ロス発生は「食べ残し」によるものが多いことから、ドギーバックの普及などが効果的と思われる。一方、食品製造業、小売業などにおける食品ロスはどのように抑制していくべきか。すでに商習慣の見直しや消費期限表示の月別表示への変更、リサイクルの推進など、多様な手段・取り組みが進められてきており、今後はフードテックによるより高度な技術的なアプローチが必要になる。

食品ロスの削減には、3つの方向性がある。三菱総合研究所では、発生抑制(Reduce)、廃棄直前食品の救出(Rescue)、別用途への転用(Recycle)を食ロス版3Rと提唱している。RescueやRecycleはこれまでも取り組まれており、具体的なイメージをもちやすいだろう。今後、特に期待されるのが「Reduce(発生抑制)技術」である。サプライチェーン上の取引情報、温度、湿度などの情報をデジタル化しクラウド上で共有、活用することにより、需要と供給、あるいは発注量と生産量を高精度にマッチングさせ、食品製造や食料生産における無駄を極限まで下げる。あるいは、新鮮なうちに腐敗や劣化が起こりにくい加工をし、食品のロングライフ化を行う。

食料を販売できる期間には、長短の差こそあれ、どの商品にも「期限」があるのが最大の特徴だ。大量生産と大量流通による流通網の延伸が需要と供給のマッチングを難しくしている可能性があり一朝一夕には実現できないが、食品業界全体でのデジタル活用は重大テーマである。AIによる発注量予測や、各種センサー技術により捕捉されたデータを活用し、食品ロスの発生量を10%でも削減できれば、大きな意味をもつ。

多種多様なフードテックが取りざたされる中、今回は気候変動緩和策として期待される技術分野を中心に課題との関係性、および普及方策を概説した。今後、フードテックの全体像に関しては、別途コラムで発信予定である。

食品ロスの削減には、3つの方向性がある。三菱総合研究所では、発生抑制(Reduce)、廃棄直前食品の救出(Rescue)、別用途への転用(Recycle)を食ロス版3Rと提唱している。RescueやRecycleはこれまでも取り組まれており、具体的なイメージをもちやすいだろう。今後、特に期待されるのが「Reduce(発生抑制)技術」である。サプライチェーン上の取引情報、温度、湿度などの情報をデジタル化しクラウド上で共有、活用することにより、需要と供給、あるいは発注量と生産量を高精度にマッチングさせ、食品製造や食料生産における無駄を極限まで下げる。あるいは、新鮮なうちに腐敗や劣化が起こりにくい加工をし、食品のロングライフ化を行う。

食料を販売できる期間には、長短の差こそあれ、どの商品にも「期限」があるのが最大の特徴だ。大量生産と大量流通による流通網の延伸が需要と供給のマッチングを難しくしている可能性があり一朝一夕には実現できないが、食品業界全体でのデジタル活用は重大テーマである。AIによる発注量予測や、各種センサー技術により捕捉されたデータを活用し、食品ロスの発生量を10%でも削減できれば、大きな意味をもつ。

多種多様なフードテックが取りざたされる中、今回は気候変動緩和策として期待される技術分野を中心に課題との関係性、および普及方策を概説した。今後、フードテックの全体像に関しては、別途コラムで発信予定である。

※1:各調査事業を当社にて受託(下記参考)

「サステイナブルフードに関する調査」に係る実施体制の決定について

https://www.nedo.go.jp/

「フードチェーンにおける食品ロス削減技術調査」に係る実施体制の決定について

https://www.nedo.go.jp/

「食品製造業におけるロボット・AI分野に関する調査」に係る実施体制の決定について

https://www.nedo.go.jp/

※2:フードテックの全体像に関しては、別途コラムで発信予定

※3:FAO(2021)“Looking at edible insects from a food safety perspective. Challenges and opportunities for the sector”

※4:廃棄物量には非可食部も含まれる。

関連記事

関連するサービス・ソリューション

連載一覧

関連するナレッジ・コラム

もっと見る

閉じる

関連するセミナー

トレンドのサービス・ソリューション

ナレッジ・コラムに関するお問い合わせや、取材のお申し込み、

寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても

フォームよりお問い合わせいただけます。

寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても

フォームよりお問い合わせいただけます。