小規模コメ農家の経営継承は危機的状況

人気の記事

タグから探す

中規模農家は規模拡大と付加価値向上を志向

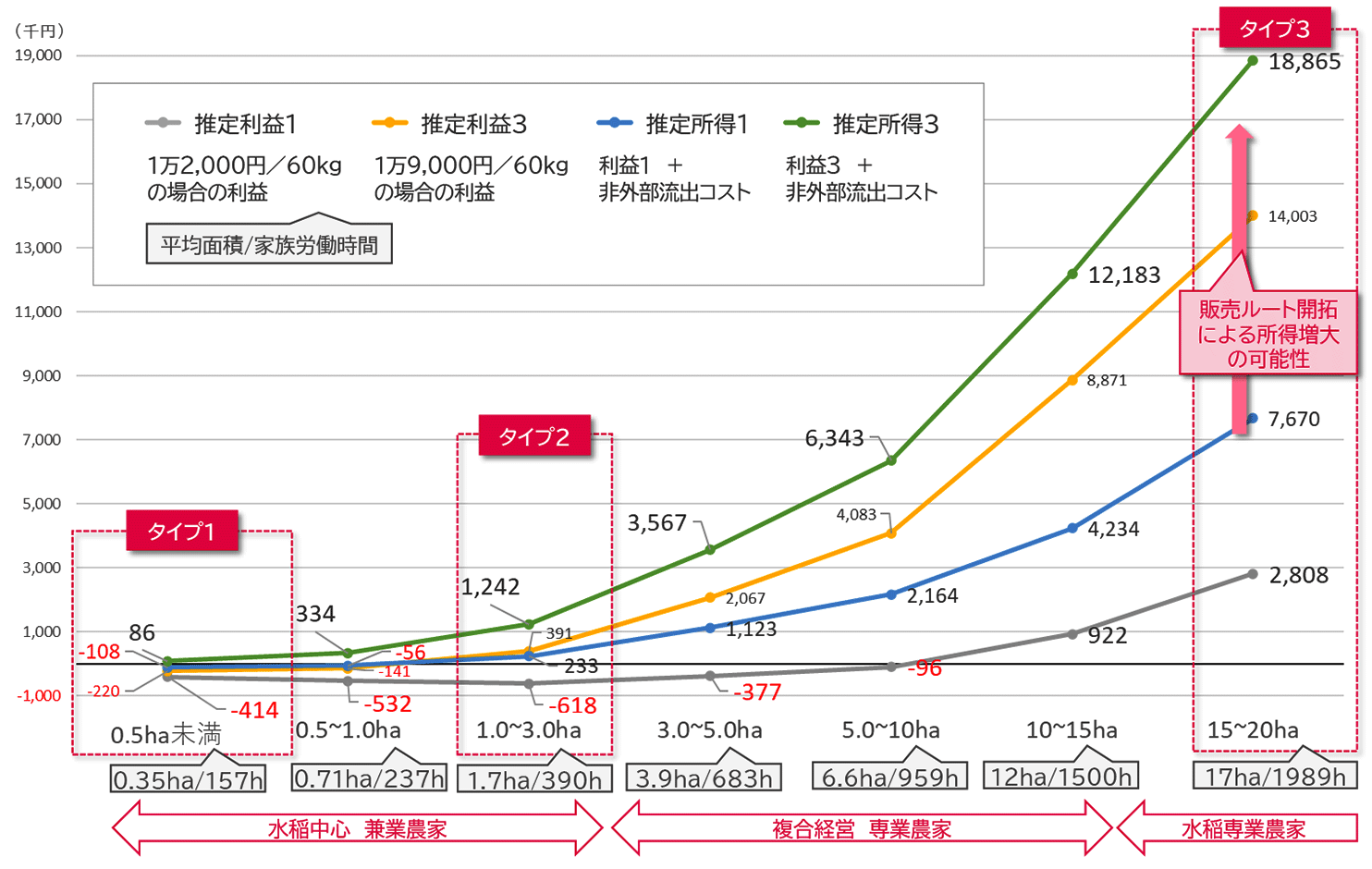

JAなどへの中間流通マージンを支払わずに電子商取引のような直販を活用して売上単価を同1万9,000円まで高めれば、理論上の所得は1,890万円となる。営業やマーケティングのコストもかさむため実際の所得はそこまでは見込めないものの、1,000万円程度には増やせるだろう。

こうした所得拡大策は、近年の専業コメ農家による大きな取り組みの1つでもある。このグラフは、作付面積が5~10ha(平均6.6ha)の中規模経営層でも、理論上は630万円の所得を得られることを示している。

今回のコラムの主題ではないため詳細は別の機会に譲るが、コメ農家にはタイプ4のような大規模化により生産性を上げて利益を拡大させる方向性と、最低限の規模を確保したうえで付加価値を高めて消費者と直接つながり、利益を増やす方向性がある。作付面積10ha以上の農家はまだ全体の5%程度に過ぎないものの、2000年代以降、大規模化を進める農家は各地で増えている。

小規模農家の所得は労働時間に見合わない

タイプ2の農家では実質所得が40万円程度あると試算されたため(食料安全保障と農業のキホンの「キ」(4)参照)、実は無償労働ではない。ただし、時給に換算すれば1,000円あるかどうか、という水準である。タイプ1にいたっては、自家消費米を小売額換算し、主業の税金の控除があった場合に約10万円程度の所得(主業合計の税金控除後の所得の増加)があるだけであり、これは時給に換算すると500円以下にしかならない。

一つの重要な事実は、かつてコメの価格はもっと高かった、ということである。1995年の食糧管理法の改正前、コメの卸売価格は現在のほぼ2倍の60kg当たり2万4,000円前後であった。食管法改正後は下がり続け、2000年代前半には1万8,000円前後まで低下した。小売価格をみても、1990~2000年に東京都区部でのコシヒカリ10kgが6,000~7,000円前後で、コシヒカリ以外でも6,000円前後だった。消費者価値としては、おおむね現在の1.5倍はあった、とみることができる。

おそらく、20年前であれば、タイプ2の農家は80万円程度の所得をとれていた。タイプ1の農家であっても、自家消費米を金額換算したり税額控除を考慮しなくても、10万円程度の所得を得られていただろう。この20年間のコメの価格低下により、小規模農家になるほど、労働対価に見合う事業の継続が難しくなった。これが、近年離農が進む一因である。

一方で、タイプ1には、そもそも労働の対価を求めていない層も少なくない。サラリーマン兼業ではなく他の収入がない場合、この層の所得はゼロであり、完全に無償労働で営農を継続している。70代以上の高齢者が、老後の生きがいとして趣味的に取り組んでいる、という側面が強いことから継続できている場合が多い。

例えば「水田のあぜ道の草刈り」であっても、筆者の経験からしても、4月から9月ぐらいの間だけ、450mのあぜ道の草刈りを月1回ペースでやる、くらいであれば、いい運動にもなるし、楽しんでやれる作業ですらある。この点は、「半農半X」のような新しいタイプの新規就農者を集める上では、1つのヒントになるだろう※1。

しかしながら、タイプ1の農家であれば、あぜ道は450mしかないが、タイプ2の農家でも1.6km、タイプ3の農家になると、あぜ道は全長で12kmにおよぶ※2。この規模の草刈りはエクササイズ感覚では全くやれなくなり、いかに効率化するか、という「仕事」的な発想が不可欠になる。その意味では、時給ゼロのタイプ1よりも、時給1,000円のタイプ2の方が、より持続性が厳しい、と考えるべきかもしれない。

最大の課題は投資負担額と回収期間の長さ

https://www.kubota.co.jp/

高齢農家が農業を離れるきっかけは、一般的には「高齢で、身体がついていけない」からだと理解されている。それも事実だが、少なくないケースが、「農機を更新するタイミングで、その投資の判断ができずに離農する」というものである。毎年30俵ほどのコメを作っている自分の親が、70歳を超えて「農業機械を500万円かけて更新する」といったら、農業にかかわっていない一般的な50歳代の息子・娘ならば、まず反対するだろう※4。

実際にはすべての農機を同時に更新するわけでなく、支出の時期は分散される。しかし、より本質的な問題は投資の回収期間の長さにある。トラクター類の法定耐用年数は7年であるため、投資額を400万円とすると、年間の減価償却費は57万円程度になる計算だ。ただ、実際には「農産物生産統計」によると、タイプ1農家の生産費コストのうち、減価償却費は約19万円である。つまり、これらの農機は7年ではなく、その3倍の20年程度20年を使って、ようやく「収支トントン」になる、ということである。しかも労働費の回収は含まれていない。

いかに好きであり、趣味としてやりたいことだったとしても、20年間かけないと回収できない500万円の投資をできるか、という問題である。50歳代ならいざ知らず、60歳代、70歳代になって、20年後を見据えた投資としては非常に難しいと言わざるを得ない。

こうして、高齢化して機械を更新しなければならないタイミングで、自前の耕作をあきらめ近隣の中規模・大規模農家に委託する、という流れが、必然的に大きくなってきた。近年のコメ価格の低下基調も加わり、この20年間前後でこの流れが大きく進んだ。問題はここから先である。

零細農家の農地を引き継ぐ農家がいなくなる

その中心を担っていたのが、2000年ごろに企業で定年を迎え始めた団塊世代のサラリーマンである。その多くが現在は80歳代にさしかかっており、農業を継続する限界にきている。そして、その後には、団塊世代ほどの人口ボリュームがある世代は存在しない※5。

今後懸念されるのは、タイプ1やタイプ2の農家が離農しようとしても、タイプ3やタイプ4の農家に、農地を引き受ける余力、というよりも必要がなくなってきている点である。

大規模水田耕作の経営効率を高める上での最大のポイントは「人と農機の稼働率をいかに上げるか」である。近年話題になっているスマート農業などの新技術よりも、はるかにこの点が重要である。要するに労働力1人・1台のトラクター・1台の田植え機・1台のコンバインを、どれだけ長い間、稼働させ続けられるか、ということである。一般に20~30haの農地であれば労働力と農機をワンセットで回すことが可能であり、その場合の経営効率が一番高くなる。過去20年程度の農地集約や経営体の大規模化を経て、かなりの大規模農業経営体が一定の経営効率を達成しており、これ以上の中途半端な規模拡大に経済的合理性がなくなってきている経営体も増えている。

さらに問題なのは、大規模農家にとって好条件の農地が非常に少なくなってきている点だ。職業として農業経営に取り組み、経営効率を追求している大規模専業農家においては、1枚10a(1反)のような小さな農地の引き受けは、頼まれても断わらざるを得ない。「趣味としてならやれる農地」と、「職業として成り立つ農地」の間には大きな違いがある※6。

現在、コメの国内需要700万トンは100%自給を達成している一方、小麦については650万トンのうち100万トンを国内生産しており、コメ・小麦合計で60%程度の自給率となっている。本コラムでは「コメ農家」として、簡易的にその経営状況を紹介したが、実際の作付けとしては、コメ・新規需要米(飼料用米など)・小麦を組み合わせて作付けしている農家の方が圧倒的に多い。本コラムで紹介したような実態を背景に、コメ・麦合計の自給率の維持は非常に難しくなっていく可能性が高い。MRIは2023年7月にこれらの見通しの詳細について、研究提言を発表する。この研究の中で、中小零細コメ農家の営農がどの程度縮小する見通しなのかを明らかにし、今後の政策課題とその解決の方向性について提示していく予定である。

なお、本コラムは個別農家の経営収支分析しており、マクロの観点からの考察は加えていない。本コラムで確認したコメ農家収支の前提には、水田活用や経営安定化対策の交付金などの約5,500億円の財政支出がある。現状はこの財政支出が直接的、間接的に小麦や大豆や飼料米も作付けしているコメ農家の経営を支えているが、これだけの財政支出をしているにもかかわらず、本コラムで示したように、農家の事業承継、農地の維持が非常に困難になってきている。土地利用型農業向けの財政支出の在り方について、将来を見据えた構造的な改革をする必要性が高まってきているといえるだろう※7。

※1:半農半Xとは、自分や家族が食べる分だけの食料を農業で得て、その他の時間は自分の「好きなこと」「やりたいこと」などを行う、半農半X研究所代表の塩見直紀氏により提唱された新しいライフスタイル。都市から農村に移住し、本業の仕事をもちながら、あわせて自給的な農業を営むようなライフスタイルを指すことも多い。

※2:食料安全保障と農業のキホンの「キ」(4)コメ農家が赤字でもコメを作り続ける理由 図3参照

※3:2010年代以降、専ら「大規模農家への農業への集積」という方向性が農政の中心であったが、近年の食料安全保障への注目・農地維持の必要性などの観点から、「半農半X」など、多様な担い手・農業就業者への期待が集まっている。そういった担い手に主食であるコメや小麦の生産を担ってもらうには、この投資の重さをどうクリアできるかが1つのポイントになるだろう。

一方で、タイプ3の専業農家であれば、3つの農機だけで、2,000~3,000万円という、より大きな投資が必要になる。ただし「自営業の開業資金」と考えれば無理のない水準であり、「ラーメン屋を開店する」ような自営業に比べれば、「毎年600万円程度の所得がおおむね確保できる」のであれば、むしろリーズナブルといえるかもしれない。

タイプ4の規模の農家になると、売り上げが5,000万円以上、家族所得も1,500万円ぐらいになってくる。各地でヒアリングをしていると、この規模の農業経営体であれば、後継者がおのずと生まれてくるようだ。

※4:1950年代までの生まれと、その後の生まれでは、同じ農家出身であっても、青年期までの農業との関わり方が決定的に異なっている。1950年代までに出生した世代であれば、ほぼ間違いなく青年期まで実家の農業を手伝った経験があるはずである。一方で1980年ごろの農機の急激な普及により、特に1960年代後半以降に生まれた世代は、青年期に実家の農業を手伝った経験がほとんどない。現代の零細農家の事業承継の中心が、ちょうどこの1960年代生まれの50代後半から60代に差し掛かりつつある。農家の子弟といえども農業を全く経験していない場合も少なくない。この違いが、親がやっている農業への関与や承継の度合いの違いにもつながっているように思われる。

※5:本文では、タイプ3、4の担い手を1つの典型例として一般的な個人経営ないし小規模法人のイメージで紹介している。特に、この後の記載の「規模拡大する必要がない」傾向は、こうした農家にあてはまる。もう1つの典型として平成期に全国的に急増し、現在は8,000件に達した集落営農法人がある。多くの地域で、団塊世代がその中核を担っている。60haを営農している場合でも、実質的には10人ぐらいの理事中心に6haずつを分担して耕作しており、タイプ2とタイプ3の中間ぐらいの営農者が10人で協力しながら営農している。実はこのタイプの営農法人については近年、各地で後継者不足による存続の危機が叫ばれている。このタイプの法人はこれまでは地域の離農者の農地を積極的に受け入れてきたが、今後はその余裕は乏しくなり、存続自体が困難になるケースも出てくるだろう。

※6:一般的な都府県の水田耕作地域で30haを効率よく営農できている農家として、50代の世帯主とその息子の2人をが中心に農機具1セットで経営できているような状態を想定していただきたい。この経営体が収益性向上を目指して営農規模を拡大するには、耕作面積を2倍の60haにするのが最も合理的である。中途半端に10ha程度の規模拡大をすると単位当たりの農機具の減価償却費が大幅に上がってしまう。何より、人材の中途半端な調達が非常に難しい。

こうした農家に、仮に30ha経営しているところに、1ha1枚の農地を追加でやってくれ、と言われれば、対応は可能であるし、(その農地が現状の営農している農地の近くに所在しているのであれば)むしろ喜んで対応してくれるだろう。逆に、1反10枚に分かれている農地を追加でやってほしい、と言われればどうか。ほぼ間違いなく断るだろう。30haが31haになる分、確かに3%程度、理論的には収量はあがるかもしれない。しかしながら、その収量増に見合わない労働時間が必要になるのは明白である(そもそも労働時間が増えすぎて対応ができない可能性もある)。3%程度の収量増を目指すのであれば、むしろ現状の30haを丁寧に管理したほうが、より簡単に達成が可能になるだろう。

※7:本コラムにおけるコメ農家の収支構造分析も、補助金が交付されていることを前提に計算を行っている(食料安全保障と農業のキホンの「キ」(3)コメ農家はみんな赤字なの? 注6参照)。現状、主食用米の作付けに対する補助金は基本的に交付されていないが、主食用米の代わりに麦大豆や飼料用米を作付けすることに全体で年間5,500億円程度の補助金が交付されている。800~900万トンぐらいコメを作る供給力がある中で、主食用米を700万トンぐらいに抑えるために、100~200万トン分、別の作物に誘導するのに5,500億円が支給されている、と考えておおむね間違いない。国内農業の生産性と海外農業の生産性に格差がある状況において、国内農業や農地を維持するためには、一定の補助金交付は避けられない。しかし問題はその交付の手法や内容をより効果的にしていくことである。今後の最大の政策課題の1つだと言っていいだろう。

著者紹介

関連記事

関連するサービス・ソリューション

連載一覧

関連するナレッジ・コラム

関連するセミナー

トレンドのサービス・ソリューション

寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても

フォームよりお問い合わせいただけます。