農産物の価格はなぜあげられない?(後編)

人気の記事

タグから探す

フランス・エガリム法という法律の存在

同法の制定経緯

- 2017年、マクロン大統領は、農業者の所得向上等を図るため、「食料全体会議」(Egalim)を開催し、2018年に「Egalim法」が公布された。

- 2021年3月に、セルジュ・パパン氏(仏食品小売り大手の前CEO)がEgalim法の評価について報告書をとりまとめ、デフレ基調にある中、農業者の適正な収入が確保されているとは言えないとし、特に物価が上がっていない点が強調され、改善提案がなされた。

- 同報告書の改善提案を踏まえ、2021年10月に「Egalim2法」が公布された。

現行制度のポイント

- 農業者と最初の購入者の間での書面での契約締結の義務化

- 契約には価格決定の計算式、契約期間などの事項の記載義務

- 認定された生産者組織は、農業者の委任を受けて契約交渉を代行し、契約の枠組みを決定できる

- 専門職業間組織(品目ごとに生産~小売りの各段階の代表組織が加盟した組織を認定)は生産費に関する指標を公表

- 最初の購入者以降の流通において原価割れでの販売を禁止

「日本版エガリム法」を導入した場合の需給バランス

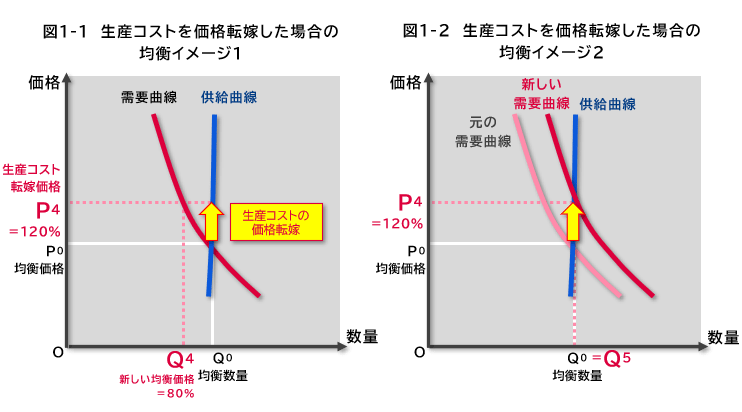

将来的に、消費者が新しい価格水準に慣れることで、需要曲線自体が右方向にシフトして、図1-2のような状態になる可能性はある。おそらく、現在「生産コストの価格転嫁の仕組みの導入」を主張する方々には、このイメージがあるのだろう。しかしながら、常識的に考えれば、少なくとも導入当初は、図1-1に近い状態になる可能性が高い。

「日本版エガリム法」導入の是非

一方で、足下で、肥料やエネルギー価格など生産コストの上昇が発生しているにもかかわらず、構造的にそのコストが取引価格に短期的には反映されにくいのも事実である。将来的には何らかの中長期的均衡に向かうとしても、食料安全保障の観点から、「その過程において供給が大きく不安定になる可能性」は排除しなければいけない。その可能性が高いのであれば、生産者に対して、何らかの配慮は必要である※3。

しかしながら、その方法が「生産コストの販売価格への直接的な価格転嫁」だとすれば、疑問を投げかけざるを得ない。ここまで見てきたとおり、単純に価格転嫁しても、理論的には生産者コストを吸収できる可能性が低い。国内農産物の仕入価格が20%上昇して、輸入した場合よりも割高になるのであれば、流通事業者が輸入農産物にシフトする可能性も否定できない。そうなれば、生産コストの転嫁どころか、国内農産物の売り上げ自体が失われる懸念も生じかねない。

フランスのエガリム法・エガリム2法について、日本国内では過度に「生産コストの価格転嫁のための法律」という側面が強調されて紹介されているように思えてならない。同法の正式名称は、「農業および食料分野における商業関係の均衡並びに健康で持続可能で誰もがアクセスできる食料のための法律」である。その目的として「①農業者と取引相手との適正な取引関係の促進」に加えて、「②食品の品質・地産地消の強化」「③健康に寄与し信頼性および持続可能性の高い産品の促進」「④食料分野におけるプラスチック使用の減少」などが掲げられている。

2021年に公布されたエガリム2法において「農業者と最初の購入者の間での書面での契約締結の義務化」「価格決定の計算式や期間を契約に含むことの義務付け」などが定められ、「農業者と取引相手との適正な取引関係」の部分が強化されているのは事実である。しかしながら、当初のエガリム法での注目は、「学校給食などで使用する食材の50%を高品質で持続可能な食材にしていくこと、特に20%はオーガニックのものを使用することを義務付け」る点にあり、健康安全の強化と環境負荷低減を目指した農業とセットで、生産コストの転嫁が掲げられていることを忘れてはならない。

また、そもそもの前提として、「フランスと日本の農業は全く違う」ということを、あらためて指摘しておきたい。農業生産物に国際競争力があるフランスと、そうではない日本では、置かれた状況が全く異なっている。

前述のとおり、農業生産において、「安定的な供給を維持・確保すること」は食料安全保障上、最も重要な視点である。その大前提があるからこそ、農産物の価格低下リスクに対して、「野菜価格安定制度」のみならず、米麦大豆については「収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)」、畜産においては「肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)」等のさまざまな制度が存在する。

生産コストの上昇という面でも、安定的な生産が担保できない状況が懸念されるのであれば、現状市場機能に委ねられているものに介入するよりは、生産者に緊急的な支援金を交付する方が素直な政策であろう。そもそも、現在の先進国の食料・農業政策は、消費者に直接影響が及ぶ「価格維持」的な政策よりも、農業者への「直接支払い」的な政策を選択するのが原則である※4。2024年度の新基本法の制定、その後の個別法や基本計画の策定・実行に当たっては、慎重な検討が求められるところである。

※1:農林水産省 食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会 第2回(令和4年11月2日)

https://www.maff.go.jp/

同 資料3 P21

https://www.maff.go.jp/

※2:卸売市場経由の多くは相対取引で、セリなどの「市場機能」を経由する比率は1割程度しかないため、市場機能で価格が決定しているとはいえないとの指摘があるかもしれない。確かに、現状、特に大手スーパーの生鮮売り場にならんでいる野菜は、卸売市場を経由しているものであっても、相対取引で事前の契約価格が決定されている場合が少なくない。だからこそ、今回の日本版エガリム法のような議論がなされている、という事実も見逃してはならないだろう。

しかしながら、たとえ相対取引で価格が決定している場合でもあっても、契約価格自体は卸売市場での取引相場を参考・前提として決定されている。一般に言われているような「流通業者の力が強くて、農業者は力が弱いから、安い価格でしか買ってもらえない」というのは、ある種の幻想である。現実には「消費者がその価格でしか買わないから、その価格になっている」のが生鮮野菜類の価格の実態である。価格を上げるためには、全体の生産量を減少させるか、消費者の需要曲線を右方にシフトするしかない。

※3:食料安全保障おいて、もっとも重要な視点は「供給の安定性」である。経済学的にいくら正しくても、不安定な供給状況が想定される政策は、採択されるべきではない。逆にいえば、農業生産者向け補助金・支援金は農業者の生活を守るためではなく、あくまで、「全体としての供給の不安定さ」が想定されるときに、拠出されるべきである。本ケースにおいても、「農業生産コストが転嫁できないことにより、経営が厳しい農家がいる」から補助金を拠出する、というのでは、不十分である。「農業生産コストが転嫁できないことにより、経営継続が難しくなる農家が続出し、一次的(または中長期的)に、農産物の供給が滞る事態が想定される」という場合にのみ、補助金を拠出する政策を考えるべきであろう。

※4:農業の保護の方法には、大別すると、関税などの国境政策による「価格維持政策」と、補助金を農業者に配布する「直接支払い政策」が存在する。1994年のGATT(関税貿易一般協定)ウルグアイラウンドの合意により、次の3点が国際的に合意され、その後のWTO(世界貿易機関)発足につながった。

①すべての非関税障壁を関税に置き換え、将来その関税率を低減していく。

②市場原理をゆがませ、生産刺激となるような価格政策を削減する。

③価格にリンクしない直接支払いのような財政負担型政策は認める。

その後のWTOの機能不全化などもあり、実態として関税がなくなっているわけではないし、むしろ、FTA(自由貿易協定)による個別国家間の交渉においては、関税による国境政策の維持が常態になっている。しかしながら、上記の考え方は国際貿易の基本である。何より、価格維持政策的な政策も直接支払い的な政策も、国民負担は基本的に同じであるものの、価格維持政策的な政策は、より低所得者層の負担が相対的に大きくなる。これらの考え方については、別途あらためて、コラムを執筆する予定である。

著者紹介

関連記事

関連するサービス・ソリューション

連載一覧

関連するナレッジ・コラム

関連するセミナー

トレンドのサービス・ソリューション

寄稿や講演の依頼などその他のお問い合わせにつきましても

フォームよりお問い合わせいただけます。